“Capire cosa ha portato alla più grande tragedia dei tempi moderni, può aiutarci a impedire futuri genocidi e azioni di odio basate sulla religione, l’appartenenza etnica e su altre differenze. Con il numero dei sopravvissuti in costante diminuzione, è nostra responsabilità condivisa preservare la memoria delle vittime e assicurarci che il passato non sia mai dimenticato”

“Capire cosa ha portato alla più grande tragedia dei tempi moderni, può aiutarci a impedire futuri genocidi e azioni di odio basate sulla religione, l’appartenenza etnica e su altre differenze. Con il numero dei sopravvissuti in costante diminuzione, è nostra responsabilità condivisa preservare la memoria delle vittime e assicurarci che il passato non sia mai dimenticato”

(dal sito del World Jewish Congress dedicato alla campagna #WeRemember) [1]

L’avvicinarsi della data del 27 gennaio, giorno di commemorazione delle vittime dell’Olocausto, ci riporta col pensiero ancora una volta alla tragedia più grande della recente storia europea. Occupatami incidentalmente, anni fa, del caso della nota violinista Alma Rosé e rimastane profondamente colpita, mi confronto da allora con la cocente tematica della persecuzione dei musicisti nell’epoca nazista, infausto prodotto di un’azione culturale dove la politicizzazione della musica portò a un’esecrabile discriminazione: la “buona musica tedesca”, ovvero quella di autori come Bach, Beethoven, Brahms, da una parte e la musica “degenerata” dall’altra.

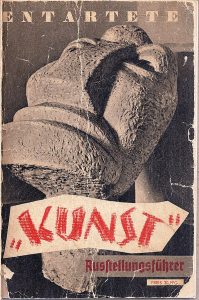

Già nel 1932 era comparso lo scritto Musik und Rasse di Richard Eichenauer [2], che sosteneva che la creatività è funzione della razza, e che “il contrappunto di Bach è nordico come il genio di Haydn e Mozart”. I temi sollevati in Germania dalla questione della “Entartete Musik”, discussi cattedraticamente dai musicologi nazisti nel 1938, furono molti e complessi ma la loro messa a punto teorica totalmente fallace e fuorviante.  L’occasione fu una mostra organizzata a Düsseldorf sulla falsariga di quella svoltasi l’anno precedente a Monaco, la famosa esposizione di “Entartete Kunst” voluta da Goebbels [3]. A Düsseldorf il curatore della mostra, Hans Severus Ziegler, ebbe a dire che l’atonalità era “il risultato della distruzione della tonalità” e quindi rappresentava “la degenerazione, il bolscevismo artistico”.

L’occasione fu una mostra organizzata a Düsseldorf sulla falsariga di quella svoltasi l’anno precedente a Monaco, la famosa esposizione di “Entartete Kunst” voluta da Goebbels [3]. A Düsseldorf il curatore della mostra, Hans Severus Ziegler, ebbe a dire che l’atonalità era “il risultato della distruzione della tonalità” e quindi rappresentava “la degenerazione, il bolscevismo artistico”.

Dopo anni di dibattiti falsamente intellettuali, infarciti di pregiudizi e demagogia, si giunse alla definizione formale della “musica degenerata” che investì tutti gli interpreti e i compositori ebrei, molti compositori contemporanei, tra cui Schönberg e Stravinskij, e il jazz, dai nazisti definito “Negermusik”. Virtuosi dello strumento, grandi direttori d’orchestra e compositori viventi vennero inseriti in una lista nera, il libretto Lexikon der Juden in der Musik [4], scritto nel 1940 da Theophil Stengel e Herbert Gerigk, più volte ristampato e distribuito in migliaia di copie. La censura colpì autori ebrei del presente e del passato, per quanto da sempre cari al pubblico tedesco: proibita l’esecuzione della musica di Mendelssohn, Meyerbeer e Mahler, vennero rimossi o riscritti i contenuti di testi allusivi all’ebraismo perfino dai libretti dell’amatissimo Haendel, i cui oratori erano spesso tratti dall’Antico Testamento (a Judas Maccabaeus venne modificato il titolo nel 1939 in Held und Friedeswer). Furono bandite dai teatri anche le opere di Mozart composte su libretto dell’ebreo Lorenzo Da Ponte e sostituite le cadenze di importanti concerti per violino realizzate da Fritz Kreisler o da Joseph Joachim, entrambi ebrei. La demarcazione di territori musicali sulla base dell’appartenenza razziale degli autori divenne in Germania uno spartiacque del repertorio, che rese impossibile ascoltare molti capolavori del patrimonio classico se non nei concerti organizzati dalla Lega ebraica per gli stessi ebrei – che non ebbero più diritto, a loro volta, di accostarsi alla “buona musica dei maestri tedeschi” a loro proibita – fino al 1942, anno della terribile conferenza di Wannsee, che avviò alla “soluzione finale” e portò al progressivo scioglimento della Lega.

Il serbatoio ideologico delle viziose teorie eugenetiche e nazionalistiche applicate alla musica nacque e si sviluppò lentamente in Germania negli anni successivi all’ascesa di Hitler, nutrito dalla propaganda di regime e da un’oculata strategia di segregazione progressiva attraverso la Judischer Kulturbund [5]. Un’élite musicale ebraica lungimirante, che poteva e ne aveva i mezzi, presentì il rischio incombente e trovò rifugio nell’esilio, ma chi si reputava con buone ragioni “assimilato” non riuscì a credere all’imminente tracollo e chi di musica viveva “alla buona”, ovvero fuori dai circuiti ufficiali (nei cabaret o nei piccoli teatri), non poté neanche permettersi di porsi il problema, e con diverse sorti fu colpito dall’inesorabile azione repressiva.

Ma, dall’altra parte, i paesi coinvolti dalla Blitzkrieg e quindi annessi successivamente al Reich subirono gli effetti delle leggi razziali con rapidità e inesorabilmente, impreparati alla subitaneità con cui ne fu decretata l’applicazione: dall’Austria, catapultata da un giorno all’altro dopo l’Anschluss del 1938 in un mondo di terrore, che vide disgregarsi le orchestre e licenziare i più insigni rappresentanti dell’epoca d’oro della Hofoper di memoria mahleriana, alla Polonia con i suoi ghetti brulicanti di musica e disperazione; dall’Olanda, terra-rifugio per eccellenza che giocò un triste scherzo a chi vi cercava riparo perché neanche la fiera classe culturale seppe contrapporsi all’iniquità delle leggi razziali, alla Cecoslovacchia, che vide un’intera élite intellettuale trasferita a Theresienstadt e da lì deportata ad Auschwitz.

L’esplorazione della vasta letteratura di saggi storico-critici, testimonianze di sopravvissuti, memorialistica e documenti recentemente ritrovati, induce necessariamente la coscienza a misurarsi con atrocità a cui non sa restare insensibile; la dolorosa empatia che avvicina alle vite, guardate da vicino, di perseguitate e perseguitati, rende la “memoria” un atto morale, un dovuto tributo ai milioni di ebrei, sinti, rom, dissidenti politici perseguitati e sterminati dal regime nazista. Il nostro modo di esercitare questa memoria può solo essere quello di seguire le tracce di musiciste e musicisti non ricordati dai manuali, facendo rivivere le loro opere e dove possibile le loro parole, per fugare l’oscurità che li avvolge ricomponendone la memoria. Il nostro ricordo comincia proprio da Alma Rosé.

Alma Rosé (1906-1944) [6], figlia di Arnold Rosé, primo violino dell’orchestra dell’opera imperiale e fondatore del quartetto Rosé, e di Justine Mahler, sorella di Gustav, passa dal milieu più esclusivo della musica europea, frequentato da compositori e interpreti insigni con cui suo padre si accompagna nei concerti, al più terribile degli inferni. Allieva del padre e decisa a seguirne le orme, persegue lo studio dello strumento con un’intransigenza “pari a quella dello zio Gustav” debuttando a vent’anni [7], iniziando una promettente carriera concertistica, rafforzata dopo l’incontro e il successivo matrimonio con Váša Příhoda, astro ceco del violinismo e vera star del palcoscenico, che impreziosisce, se possibile, il carisma della più celebrata famiglia musicale viennese. Lei e Váša conducono una vita dorata, fatta di viaggi e musica, spesso in coppia, come vere celebrità seguite dalla stampa e dal pubblico. Ma la crisi dovuta alla leggerezza sentimentale del marito riscuote Alma, che con sofferenza divorzia, ma elabora uno straordinario riscatto che le permette di affrancarsi economicamente, oltre che psicologicamente, da marito e padre: crea un’orchestra di sole donne, le Wiener Walzermädeln, che dirige con la volontà di diffondere in tutta Europa il meglio della cultura musicale viennese leicht, quella di valzer, polke e mazurke.

Alma Rosé (1906-1944) [6], figlia di Arnold Rosé, primo violino dell’orchestra dell’opera imperiale e fondatore del quartetto Rosé, e di Justine Mahler, sorella di Gustav, passa dal milieu più esclusivo della musica europea, frequentato da compositori e interpreti insigni con cui suo padre si accompagna nei concerti, al più terribile degli inferni. Allieva del padre e decisa a seguirne le orme, persegue lo studio dello strumento con un’intransigenza “pari a quella dello zio Gustav” debuttando a vent’anni [7], iniziando una promettente carriera concertistica, rafforzata dopo l’incontro e il successivo matrimonio con Váša Příhoda, astro ceco del violinismo e vera star del palcoscenico, che impreziosisce, se possibile, il carisma della più celebrata famiglia musicale viennese. Lei e Váša conducono una vita dorata, fatta di viaggi e musica, spesso in coppia, come vere celebrità seguite dalla stampa e dal pubblico. Ma la crisi dovuta alla leggerezza sentimentale del marito riscuote Alma, che con sofferenza divorzia, ma elabora uno straordinario riscatto che le permette di affrancarsi economicamente, oltre che psicologicamente, da marito e padre: crea un’orchestra di sole donne, le Wiener Walzermädeln, che dirige con la volontà di diffondere in tutta Europa il meglio della cultura musicale viennese leicht, quella di valzer, polke e mazurke.

L’intransigenza e la severissima disciplina cui sottopone una quindicina di strumentiste, che eseguono tutto ineccepibilmente a memoria, dà i suoi frutti in un momento storico afflitto da depressione e preoccupazione sociale, regalandole anni di straordinaria notorietà in vari paesi europei, nei cui teatri diventa un’acclamata ospite. Con l’Anschluss del 1938, però, le cose precipitano: il padre Arnold viene licenziato dall’orchestra, il fratello Alfred, compositore, e la moglie fuggono prima in America, poi in Canada, mentre la madre Justine muore. Sta ad Alma assumere interamente il carico del padre, deprivato di quasi tutti i possedimenti – ma non del prezioso Stradivarius, dono della principessa Mysia Esterházy per il suo cinquantesimo compleanno. Con determinazione e audacia, predispone per Arnold un’avventurosa fuga a Londra con il sostegno dell’amico direttore d’orchestra Adrian Boult, e vi spedisce molti bauli con oggetti e documenti di famiglia – impresa grazie alla quale abbiamo oggi molta documentazione relativa a Gustav Mahler [8]. Nonostante padre e figlia siano in salvo, Alma teme che le ristrettezze finanziarie inducano il padre a vendere il suo prezioso violino, e sapendo che in Olanda, rimasta neutrale nel corso della Prima guerra mondiale, ci sono ancora possibilità di lavoro, decide di raggiungerla, riuscendo effettivamente nell’intento di inserirvisi, guadagnare denaro a sufficienza per inviarne al padre, e ampliare la sua notorietà di violinista. Ma nel 1940 anche l’Olanda viene inaspettatamente annessa al Reich e Alma è costretta alla clandestinità, sorte condivisa da molti musicisti che sopravvivono esibendosi nelle “zwarte avonden”, o “serate nere”, eventi organizzati da privati nel costante e spesso comprovato rischio di raid nazisti. Col peggiorare della situazione, nel 1942, il fratello Alfred cerca in ogni modo di farle lasciare il Paese, ma Alma resta bloccata dalla chiusura dell’ambasciata americana e quindi da ogni possibilità di ottenere un visto. Costretta alla fuga con documenti falsi e un compagno di viaggio anonimo, a un’ora dal confine con la Svizzera viene fermata dalla Gestapo, portata al campo di transito di Drancy, in Francia, da cui nel luglio 1943 è inviata con un convoglio ad Auschwitz-Birkenau.

Rinchiusa dapprima nel Block 10 diretto da Josef Mengele, in attesa di qualche turpe sperimentazione, viene riconosciuta come la famosa violinista Alma Rosé che in tempo di pace aveva portato la sua orchestra in quella stessa regione, ed è chiamata a sostituire Sofia Ciaikovskaja alla direzione di un gruppetto di musiciste, la Lagerkapelle del Block 12. Diviene così Kapo dell’eterogeneo gruppo, composto nella maggior parte da dilettanti, con l’eccezione di alcune professioniste, con cui assolve alle mansioni cui le orchestre erano preposte in tutti i campi di concentramento: accompagnamento musicale all’uscita e all’entrata dei deportati in marcia per i lavori forzati, cerimonie e visite ufficiali, concerti domenicali ed esecuzioni improvvisate su richiesta delle SS, sotto la sorveglianza della responsabile del settore femminile del campo, Maria Mandel, grande appassionata di musica. L’orchestra che Alma Rosé per un beffardo destino è chiamata nuovamente a dirigere è l’unica orchestra femminile delle ventuno disseminate nei Lager nazisti. Nei dieci mesi in cui ne è a capo arriva a contare più di quaranta partecipanti di diversa nazionalità, di cui Alma migliora incredibilmente la qualità musicale imponendo una disciplina ferrea, mentre salva da morte sicura ogni nuova deportata che sappia anche solo strimpellare uno strumento, facendo in modo che venga immediatamente reclutata nella Kapelle. Il suo rigore, le faticose ore di prove che impone mentre dalle finestre è ben visibile il fumo nero dei camini dei crematori, aiutano le giovani a sopravvivere moralmente all’orrore del campo, in cui si consumano nel 1944 gli eccidi più massicci ed efferati nella storia dei campi di sterminio (si pensi ai deportati di Theresienstadt, ai Rom e alle centinaia di migliaia di ungheresi) [9]. La sua elevatissima aspirazione estetica, nutrita dall’ambiente familiare e culturale nel quale ha vissuto ed esasperata dalle condizioni eccezionali, alimenta in Alma l’idea fissa ma probabilmente veritiera che suonando male sarebbero state mandate alla morte; la sua statura morale, che sembra racchiudere e voler disperatamente preservare tutta l’eredità Mahler-Rosé, la dota di un carisma ineguagliabile che le vale la stima delle stesse SS, ivi incluso Mengele, che la chiamano rispettosamente “Frau Alma” e riservano a lei e alle orchestrali attenzioni particolari, come pause di riposo, un riscaldamento per la baracca, abbigliamento adeguato.

Proprio mentre gioisce per essersi conquistata la promessa di un’imminente liberazione, la mannaia del destino infierisce e il 4 aprile 1944 Alma muore inaspettatamente, forse per avvelenamento da botulino dopo una sospetta cena da una comandante del campo, nonostante i lunghi ma vani tentativi dello stesso Mengele di soccorrerla. Viene addirittura allestita per lei una sorta di camera ardente – cosa del tutto eccezionale per una prigioniera ebrea – per permettere alle orchestrali di renderle l’ultimo saluto. Nel ricordo delle strumentiste, quasi tutte sopravvissute alla guerra, echeggia unanime il pensiero “Alma ci ha salvato la vita”.

La storia di Alma Rosé è paradigmatica perché incarna la contraddizione del suo secolo: la centralità dello spirito tedesco e il trionfo dell’arte e del talento da una parte, e la sua dissoluzione dall’altra; il cuore della cultura musicale europea del Novecento, e l’orrore del secolo, che lei riesce a dominare per il suo essere musicista ma a cui soccombe; i suoi valori morali ed estetici, prodotto di una consapevolezza storica matura e saldamente radicati nella tradizione, e il loro annullamento nell’inferno e nella tragedia.

Concludendo, il modo assolutamente personale in cui Alma vive la propria femminilità le dà un ruolo di assoluta centralità storica, in quanto, usando gli stessi strumenti disposti per lei dalla società in cui vive, riesce non solo a emanciparsi da una condizione che la vede dipendente da potenti figure maschili, ma la supera, ricreando la propria storia e la propria orchestra, dirigendola con il piglio e l’autonomia con cui sceglie la propria vita e, forse, il proprio destino.

Orietta Caianiello, napoletana, ha spaziato nella sua attività artistica dal solismo a molti campi del camerismo. Si è esibita con il Trio Busoni e lo Ianus Piano Duo ed è attualmente pianista dell’ensemble di musica contemporanea Freon di Roma e del Trio Domus, dedicato al repertorio femminile. Ha suonato presso le principali città italiane e all’estero e ha inciso numerosi CD. Titolare della cattedra di Musica da camera al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, si dedica attivamente alla ricerca e diffusione di musica di compositrici storiche, con il progetto “L’Ombra Illuminata. Donne nella musica” presso il Conservatorio di Bari, e le Giornate di studio “Le Musiciste”, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre. Laureata al DAMS è autrice di articoli e saggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[1] https://weremember.worldjewishcongress.org/

[2] Monaco, J.F. Lehmanns Verlag,1932.

[3] La mostra “Entartete Kunst”, curata da Adolf Ziegler e pensata in contrappunto ad una mostra parallela dedicata all’arte tedesca, si svolse a Monaco nel 1937. La prima ebbe un’enorme affluenza di pubblico e divenne un caso mondiale, la seconda invece destò modesto interesse.

[4] Berlino, Hahnefeld, 1940.

[5] Lo Judischer Kulturbund, Lega culturale ebraica, che contava più di settantamila partecipanti, fu concepito al presunto scopo di dare agli artisti ebrei la possibilità di lavorare e guadagnare in un circuito economico da loro stessi gestito; aveva sedi diffuse in tutto il paese e presiedeva all’organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, mostre, opere liriche e conferenze realizzati in tutta la Germania da artisti, scrittori, intellettuali e scienziati ebrei, ai quali il regime non permetteva di presentarsi al pubblico. Gli spettacoli si svolgevano in luoghi autorizzati e segregati, con la presenza di “soli ebrei”, cioè tedeschi ebrei e tedeschi di origine ebraica e loro eventuali coniugi gentili. Voluta da Hitler, che rese l’iscrizione obbligatoria, la Lega fu in realtà manovrata dai nazisti e servì ad arginare possibili azioni violente da parte di masse in contrasto col regime, oltre che a esercitare controllo sulla classe culturale ebraica producendone una prima ghettizzazione.

[6] Le più documentate notizie sulla storia di Alma Rosé ricostruita dalle sue lettere, sono contenute nel libro di Richard Newman (con K. Kirtley), Alma Rosé. Vienna to Auschwitz, Amadeus Press, Cambridge, New Jersey, 2000. Di recente pubblicazione è di Dario Olivieri, L’Orchestra di Auschwitz. Inchiesta su Alma Rosé, Milano, Curci, 2023.

[7] Qui l’unico documento sonoro disponibile, il primo movimento del concerto in re minore per due violini di Johann Sebastian Bach, registrato nel 1928.

[8] Alfred Rosé, fratello di Alma e nipote di Gustav Mahler, ereditò tutto il materiale relativo allo zio dalla madre Justine. La casa di Mahler fu infatti bombardata durante la Seconda Guerra mondiale, insieme a corrispondenza e a manoscritti, mentre le lettere che il compositore aveva scambiato con la sorella rimasero in possesso di lei e vennero mandate da Alma in Inghilterra nel 1939 quando il padre Arnold vi trovò rifugio. Alla morte di questi, essendo Alfred l’unico sopravvissuto della famiglia, il baule contenente tutti i ricordi collezionati da Justine gli fu mandato in Canada, per cui la collezione Mahler-Rosé è conservata presso la Western Ontario University in London, Canada, dove Alfred divenne Professore presso la Facoltà di Musica. L’esecutore testamentario di Alfred fu proprio lo studioso e giornalista Richard Newman, che ritrovò nel vecchio baule un pacchetto contenente le lettere scritte da Alma al padre e al fratello.

[9] Suggeriamo la lettura di due libri: Fania Fénélon, Soursis pour l’orchestre (1976), témoignage recueilli par Marcelle Routier, Stock, 1976 (trad ingl: Playing for time, Michael Joseph, London, 1977; trad. it, Ad Auschwitz c’era un’orchestra, Firenze, Vallecchi, 2008); Anita Lasker Wallfish, Inherit the Truth, 1939-1945: The documented experiences of a survivor of Auschwitz and Belsen (trad. it, Ereditate la verità. Memorie di una violoncellista ad Auschwitz, Milano, Mursia, 2010).