Quando Sofija Gubajdulina incontrò la fisarmonica (2 ͣ parte)

Varcare la soglia del sacro

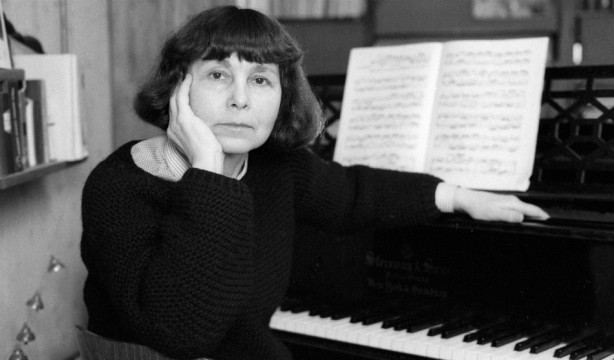

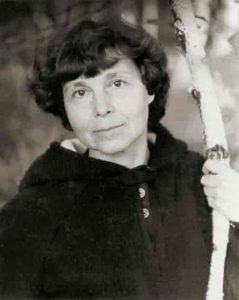

Sofija Gubajdulina rimarrà al Conservatorio di Mosca fino al 1963. Dieci anni fondamentali per la sua formazione, non soltanto accademica, ma esperienziale. Con la morte di Stalin e l’ascesa al potere di Nikita Krusciov, inizia la fase cosiddetta del “disgelo”, come recita il titolo di un romanzo di Ilja Ehrenburg. Dopo le prime riforme in campo economico e sociale, il rapporto sui crimini di Stalin, che il nuovo leader presenta al XX congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (1956), sembra aprire qualche spiraglio di speranza anche nel mondo della cultura. Finalmente, “due Russie si sarebbero guardate negli occhi: quella che ha spedito la gente nei gulag e quella che vi è stata spedita”, dice la poetessa Anna Achmatova. Speranze che s’infrangeranno presto, a cominciare dalla sanguinosa repressione dei moti d’Ungheria. Comunque, qualche piccolo – quanto effimero – varco, di tanto in tanto, si dischiude, sufficiente, almeno, a far sì che, nel 1957, al Conservatorio di Mosca arrivi Glenn Gould per un concerto e per una conferenza sulle opere pianistiche della Seconda Scuola di Vienna: Arnold Schönberg, Alban Berg e Anton Webern. Per Sofija Gubajdulina e per i suoi compagni di studi quella musica, sulla quale Schönberg teorizza da oltre cinquant’anni e che nell’Europa occidentale si ascolta a partire dalle prime composizioni seriali dell’inizio degli anni Venti, è qualcosa di cui hanno sentito vagamente parlare e della quale hanno potuto ascoltare solamente rarissime registrazioni realizzate con apparecchi di fortuna o leggere qualche altrettanto introvabile frammento di partitura. Poi, sempre a Mosca e sempre in quegli anni, arrivano Leonard Bernstein che dirige il Sacre du printemps di Stravinsky con la New York Philarmonic (“Io e gli altri studenti conoscevamo già il Sacre per averlo ascoltato su nastro, ma quell’esecuzione pubblica così travolgente doveva restare un fatto memorabile nel panorama musicale di quegli anni”) e Stravinsky in carne ed ossa (1962). Tra le proprie opere che il grande compositore – che torna nel Paese d’origine dopo quarantotto anni di assenza – dirige a Mosca c’è la Sinfonia di salmi (1930), una delle più amate da Gubajdulina e uno dei capolavori del periodo stravinskiano chiamato genericamente “neoclassico”. Si tratta di un’opera per coro e orchestra, concepita (come recita la partitura) “a la gloire de Dieu”. Nata dal fervore religioso di Stravinsky, la Sinfonia di salmi è un trittico in cui la musica “mira a una composta immobilità liturgica, mira, dunque, alla spazialità sottraendosi al tempo e alla storia” (Franco Serpa). I testi sono i versetti 13 e 14 del Salmo 38; i versetti 2, 3, 4 del Salmo 39 e l’intero Salmo 150: un’implorazione, un ringraziamento e un inno di adorazione, come precisò lo stesso Stravinsky e nella quale, secondo Gubajdulina, il compositore ha toccato il punto più alto dell’autocoscienza, costruendo un tempio dove non si sentono né spazio, né tempo. La dimensione del sacro è d’importanza vitale per Sofija Gubajdulina. A tal punto da ritenere che religione e arte abbiano lo stesso compito: riportare a unità tutto ciò che è divenuto molteplice e frammentato. Apparentemente, ci sono opere d’arte prive di qualsivoglia relazione col sacro, ma da esse trapela il “sentimento dell’unità cosmica”.

Sofija Gubajdulina rimarrà al Conservatorio di Mosca fino al 1963. Dieci anni fondamentali per la sua formazione, non soltanto accademica, ma esperienziale. Con la morte di Stalin e l’ascesa al potere di Nikita Krusciov, inizia la fase cosiddetta del “disgelo”, come recita il titolo di un romanzo di Ilja Ehrenburg. Dopo le prime riforme in campo economico e sociale, il rapporto sui crimini di Stalin, che il nuovo leader presenta al XX congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (1956), sembra aprire qualche spiraglio di speranza anche nel mondo della cultura. Finalmente, “due Russie si sarebbero guardate negli occhi: quella che ha spedito la gente nei gulag e quella che vi è stata spedita”, dice la poetessa Anna Achmatova. Speranze che s’infrangeranno presto, a cominciare dalla sanguinosa repressione dei moti d’Ungheria. Comunque, qualche piccolo – quanto effimero – varco, di tanto in tanto, si dischiude, sufficiente, almeno, a far sì che, nel 1957, al Conservatorio di Mosca arrivi Glenn Gould per un concerto e per una conferenza sulle opere pianistiche della Seconda Scuola di Vienna: Arnold Schönberg, Alban Berg e Anton Webern. Per Sofija Gubajdulina e per i suoi compagni di studi quella musica, sulla quale Schönberg teorizza da oltre cinquant’anni e che nell’Europa occidentale si ascolta a partire dalle prime composizioni seriali dell’inizio degli anni Venti, è qualcosa di cui hanno sentito vagamente parlare e della quale hanno potuto ascoltare solamente rarissime registrazioni realizzate con apparecchi di fortuna o leggere qualche altrettanto introvabile frammento di partitura. Poi, sempre a Mosca e sempre in quegli anni, arrivano Leonard Bernstein che dirige il Sacre du printemps di Stravinsky con la New York Philarmonic (“Io e gli altri studenti conoscevamo già il Sacre per averlo ascoltato su nastro, ma quell’esecuzione pubblica così travolgente doveva restare un fatto memorabile nel panorama musicale di quegli anni”) e Stravinsky in carne ed ossa (1962). Tra le proprie opere che il grande compositore – che torna nel Paese d’origine dopo quarantotto anni di assenza – dirige a Mosca c’è la Sinfonia di salmi (1930), una delle più amate da Gubajdulina e uno dei capolavori del periodo stravinskiano chiamato genericamente “neoclassico”. Si tratta di un’opera per coro e orchestra, concepita (come recita la partitura) “a la gloire de Dieu”. Nata dal fervore religioso di Stravinsky, la Sinfonia di salmi è un trittico in cui la musica “mira a una composta immobilità liturgica, mira, dunque, alla spazialità sottraendosi al tempo e alla storia” (Franco Serpa). I testi sono i versetti 13 e 14 del Salmo 38; i versetti 2, 3, 4 del Salmo 39 e l’intero Salmo 150: un’implorazione, un ringraziamento e un inno di adorazione, come precisò lo stesso Stravinsky e nella quale, secondo Gubajdulina, il compositore ha toccato il punto più alto dell’autocoscienza, costruendo un tempio dove non si sentono né spazio, né tempo. La dimensione del sacro è d’importanza vitale per Sofija Gubajdulina. A tal punto da ritenere che religione e arte abbiano lo stesso compito: riportare a unità tutto ciò che è divenuto molteplice e frammentato. Apparentemente, ci sono opere d’arte prive di qualsivoglia relazione col sacro, ma da esse trapela il “sentimento dell’unità cosmica”.

Nel 1978, con il De profundis scritto per Fridrich Lips (del quale abbiamo già parlato e sul quale torneremo nelle prossime puntate), Sofija Gubajdulina condurrà anche la fisarmonica nell’ambito simbolico-religioso dei propri lavori. Il Salmo 130 (secondo la numerazione latina) De profundis clamavi ad te, Domine, pur non essendo il tema vero e proprio del pezzo, vi si manifesta emblematicamente attraverso la rappresentazione della sofferenza umana e delle invocazioni a Dio:

“Dalle profondità a te ho gridato, o Signore

Signore, ascolta la mia voce”.

Il passaggio dalla vita terrena alla vita eterna e il messianismo implicito nel Salmo:

“Dalla veglia del mattino sino a notte,

speri Israele nel Signore,

perché presso il Signore vi è misericordia,

e abbondante è presso di lui la redenzione.

Ed egli redimerà Israele da tutte le sue colpe”

si riflettono nell’inflessione corale della musica di Sofija Gubajdulina, che intende rivelare l’attesa umana. Quell’attesa che permea tutta l’opera che, dai toni più gravi della fisarmonica, avanza verso un “registro acuto e luminoso”.