Le sorelle Agnesi

Musica e scienza in un salotto lombardo del Settecento

Milano, nel Settecento, era il centro di maggior penetrazione del pensiero illuminista dell’Italia Settentrionale [1]. L’ideale della “Repubblica delle Lettere”, secondo il quale la cultura doveva rappresentare uno spazio comune europeo, volto a promuovere la circolazione delle conoscenze, la cooperazione tra scienziati, filosofi, scrittori intenti a un confronto tra idee e scoperte, vi venne diffuso attraverso cenacoli quali l’Accademia dei Trasformati (1743) e quella dei Pugni (1761) fondata dai fratelli Verri. In seno a quest’ultima era nato il famoso giornale letterario e culturale “Il Caffè”. Promosso da Pietro Verri, che, venuto a contatto con le idee dei philosophes francesi, voleva tener vivo in Italia un dibattito sulle idee più avanzate dell’Illuminismo, il giornale aggregava intellettuali come Cesare Beccaria e Alessandro Verri, scienziati, archeologi ed economisti. “Il Caffè” esercitò una grande influenza sul milieu culturale dell’epoca, assumendo un ruolo di punta all’interno della società lombarda. Era inoltre ben visto dal governo asburgico, che faceva dello sviluppo e della diffusione della cultura uno dei suoi pilastri ideologici. La Milano nella quale le sorelle Agnesi nacquero, infatti, era da un decennio parte dell’impero asburgico, che, nel lungo periodo della sua influenza in Lombardia (durato circa centocinquanta anni) avrebbe portato a compimento un imponente processo di riforme amministrative e sociali. Il ben collaudato modello di centralizzazione del potere, esteso a tutte le province del vasto impero e messo in pratica dai sovrani che regnarono in questo arco di tempo – Carlo VI, Maria Teresa [2] e suo figlio Giuseppe II – portò alla città e alla regione modifiche sociali e strutturali incomparabili, non ultima la riforma dell’educazione pubblica (anche se l’importante riforma scolastica europea, varata da Maria Teresa d’Austria nel 1774, venne attuata solo in parte in Lombardia).

Milano, nel Settecento, era il centro di maggior penetrazione del pensiero illuminista dell’Italia Settentrionale [1]. L’ideale della “Repubblica delle Lettere”, secondo il quale la cultura doveva rappresentare uno spazio comune europeo, volto a promuovere la circolazione delle conoscenze, la cooperazione tra scienziati, filosofi, scrittori intenti a un confronto tra idee e scoperte, vi venne diffuso attraverso cenacoli quali l’Accademia dei Trasformati (1743) e quella dei Pugni (1761) fondata dai fratelli Verri. In seno a quest’ultima era nato il famoso giornale letterario e culturale “Il Caffè”. Promosso da Pietro Verri, che, venuto a contatto con le idee dei philosophes francesi, voleva tener vivo in Italia un dibattito sulle idee più avanzate dell’Illuminismo, il giornale aggregava intellettuali come Cesare Beccaria e Alessandro Verri, scienziati, archeologi ed economisti. “Il Caffè” esercitò una grande influenza sul milieu culturale dell’epoca, assumendo un ruolo di punta all’interno della società lombarda. Era inoltre ben visto dal governo asburgico, che faceva dello sviluppo e della diffusione della cultura uno dei suoi pilastri ideologici. La Milano nella quale le sorelle Agnesi nacquero, infatti, era da un decennio parte dell’impero asburgico, che, nel lungo periodo della sua influenza in Lombardia (durato circa centocinquanta anni) avrebbe portato a compimento un imponente processo di riforme amministrative e sociali. Il ben collaudato modello di centralizzazione del potere, esteso a tutte le province del vasto impero e messo in pratica dai sovrani che regnarono in questo arco di tempo – Carlo VI, Maria Teresa [2] e suo figlio Giuseppe II – portò alla città e alla regione modifiche sociali e strutturali incomparabili, non ultima la riforma dell’educazione pubblica (anche se l’importante riforma scolastica europea, varata da Maria Teresa d’Austria nel 1774, venne attuata solo in parte in Lombardia).

Questo clima progressista ed effervescente nutriva il salotto di palazzo Agnesi, che raccoglieva numerosi esponenti dell’illuminismo cattolico lombardo, un movimento in cui la spinta riformatrice tendeva al rigore morale e alla partecipazione attiva dei fedeli alla società civile; valori come la riscoperta dei diritti dell’uomo, il ruolo della donna, lo sviluppo dell’educazione, la lotta contro le superstizioni animavano erudite conversazioni nel proposito di armonizzare “la fede con la ragione”, alla luce delle nuove teorie scientifiche, quali il sistema newtoniano e il calcolo infinitesimale, introdotte attraverso le accademie.

Pietro Agnesi (1685-1672), uomo colto e brillante, fatta fortuna con il commercio della seta, aveva trovato una sua collocazione nel milieu intellettuale e aristocratico milanese sposando in prime nozze la nobile Anna Fortunata Brivio, da cui ebbe i primi otto figli (la moglie morì dando alla luce l’ultimo) [3] dei ventitré che videro la luce nell’arco della sua vita, con due successive mogli. Era d’uso fornire una buona istruzione al primogenito maschio, e Pietro, avendo avuto per prima una bambina, Maria Gaetana (1718-1799), indotto forse dalle doti eccezionali che la piccola mostrava, non mancò di fornire non solo a lei ma anche alla sorella Maria Teresa (1720-1795), terzogenita, un’eccellente educazione. La casa degli Agnesi era ormai diventata uno dei salotti più in vista di Milano, frequentato dagli intellettuali d’Italia e di mezza Europa e non fu difficile scegliere tra questi i precettori delle due figlie maggiori, laddove la primogenita mostrava sorprendenti attitudini per la filosofia e la matematica, e la seconda per la musica.

Le ragazze seguirono lezioni di filosofia, musica, scienze naturali e lingue straniere. All’età di undici anni la prodigiosa Maria Gaetana parlava già sette lingue (italiano, tedesco, francese, spagnolo, latino, greco ed ebraico), tanto da meritare il soprannome di ispirazione arcadiana “Oracolo Settilingue”. Maria Teresa invece seguì la sua inclinazione per la musica, coltivata con passione ed estro tali che la resero rapidamente un’ottima clavicembalista e cantante. Le notevoli capacità sviluppate dalle giovani divennero un vero patrimonio domestico che Pietro ben tutelava e non mancava di esibire agli ospiti del suo salotto. Le fanciulle ne divennero quindi motivo di attrazione, per intellettuali e viaggiatori stranieri come Charles de Brosses, che in una sua lettera racconta della forte impressione suscitata dalle sorelle, dove una discettava di questioni filosofiche mentre l’altra suonava al clavicembalo brani di Rameau e altri composti da lei stessa, accompagnandosi nel canto.

Non potremo soffermarci su Gaetana, la cui straordinaria vita merita una trattazione adeguata che non può trovare qui spazio, e che invitiamo caldamente i lettori ad approfondire [4], dobbiamo però citare il suo prodigioso esordio nella vita pubblica avvenuto nel 1727 quando, a soli nove anni, si esibì nel proprio salotto con un discorso di un’ora in latino sul diritto delle donne all’educazione. Confutando, infatti, una dissertazione di Giovanni Antonio Volpi (1686-1766) tenuta nel 1723 presso l’Accademia dei Ricovrati di Padova, nella quale lo studioso ne sosteneva l’insensatezza, pronuncia la Oratio qua ostenditur artium liberalium studia a femineo sexu neutiquam abhorrere, da lei tradotta in latino da un testo scritto dal suo precettore Niccolò Gemelli, segretario della stessa Accademia. Successivamente introdotta alla geometria euclidea, alla logica e alla metafisica, la giovane continuò a esporre le sue tesi filosofiche e scientifiche nelle riunioni paterne (in molte delle quali difendeva l’importanza dell’educazione per le donne), che vennero pubblicate nel 1738 nella raccolta dal titolo Propositiones philosophicae, contenenti 191 tesi di argomento filosofico e scientifico. Del 1748 è la sua opera più nota, Istituzioni ad uso della gioventù italiana, dedicato all’imperatrice Maria Teresa d’Austria.

Non potremo soffermarci su Gaetana, la cui straordinaria vita merita una trattazione adeguata che non può trovare qui spazio, e che invitiamo caldamente i lettori ad approfondire [4], dobbiamo però citare il suo prodigioso esordio nella vita pubblica avvenuto nel 1727 quando, a soli nove anni, si esibì nel proprio salotto con un discorso di un’ora in latino sul diritto delle donne all’educazione. Confutando, infatti, una dissertazione di Giovanni Antonio Volpi (1686-1766) tenuta nel 1723 presso l’Accademia dei Ricovrati di Padova, nella quale lo studioso ne sosteneva l’insensatezza, pronuncia la Oratio qua ostenditur artium liberalium studia a femineo sexu neutiquam abhorrere, da lei tradotta in latino da un testo scritto dal suo precettore Niccolò Gemelli, segretario della stessa Accademia. Successivamente introdotta alla geometria euclidea, alla logica e alla metafisica, la giovane continuò a esporre le sue tesi filosofiche e scientifiche nelle riunioni paterne (in molte delle quali difendeva l’importanza dell’educazione per le donne), che vennero pubblicate nel 1738 nella raccolta dal titolo Propositiones philosophicae, contenenti 191 tesi di argomento filosofico e scientifico. Del 1748 è la sua opera più nota, Istituzioni ad uso della gioventù italiana, dedicato all’imperatrice Maria Teresa d’Austria.

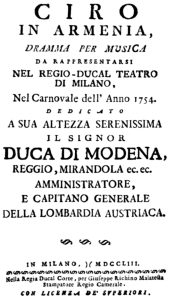

La più giovane Teresa, che mostrava particolare propensione per la poesia e la musica, si affermò come abbiamo detto fin da giovanissima come clavicembalista e compositrice, brillando a fianco della sorella maggiore davanti al pubblico riunito nel cenacolo paterno. Nel 1735 aveva già composto vari brani strumentali e lavorava a un oratorio; tra gli illustri visitatori d’oltralpe affascinati dal suo talento musicale ricordiamo l’Elettore sassone Principe Federico Cristiano di Sassonia e il Margravio Carl von Wolfenbüttel, oltre al già citato De Brosses [5]. Seppure il suo ruolo in ambito familiare potesse essere talora adombrato dal confronto con la fulgida intelligenza della sorella, la giovane ebbe sempre fiducia nelle proprie capacità e seppe relazionarsi con disinvoltura con i potenti ai quali via via inviava, dedicandole, le proprie opere. Del 1747 è la sua cantata Il ristoro d’Arcadia destinata al delegato imperiale Gian Luca Pallavicini; nel 1750 offrì all’Elettrice Maria Antonia Walpurgis, fine musicista, interprete e compositrice alla corte di Dresda, una raccolta di Arie da camera; l’opera Ciro in Armenia, del 1753, la dedicò a Federico Augusto di Sassonia, re di Polonia; Sofonisba, rappresentata a Napoli nel 1765 per l’onomastico di Maria Teresa d’Austria, all’imperatore Francesco I. A Milano fu poi rappresentata nel 1766 Insubria consolata, opera scritta in occasione del fidanzamento dell’Arciduca Ferdinando, figlio della regnante, con Beatrice d’Este, e nel 1768 fu messa in scena, sempre a Napoli, la serenata Ulisse in Campania, celebrativa del matrimonio di Ferdinando IV di Borbone con Maria Carolina d’Asburgo. L’imperatrice austriaca, anch’essa interessata alla musica, prese a benvolere l’operosa musicista attiva nella sua provincia lombarda, e ne seguì la produzione tanto da eseguire personalmente alcune sue arie. Al catalogo della compositrice appartengono anche la cantata Il Re Pastore (1755-56), su libretto di Metastasio, il melodramma Nitocri, su libretto di Apostolo Zeno, e alcuni altri brani.

Nel 1752, il padre morì improvvisamente. Dopo tre mesi, Teresa sposò Pietro Antonio Pinottini (1723-1792), da cui non ebbe figli. Nel corso degli anni Cinquanta del XVIII secolo, con l’arricchirsi della produzione musicale la compositrice cominciò a godere di riconoscimenti ufficiali e a guadagnare considerazione da parte del mondo musicale: nel 1756, Pietro Domenico Soresi, appartenente come lei e Gaetana all’importante Accademia dei Trasformati (cui apparteneva anche Parini), le dedicò cinque Cantate per musica in versi. Nel 1766, una delle sue sonate per clavicembalo venne stampata dalla casa editrice Breitkopf. Teresa Agnesi ebbe occasione di incontrare Mozart nel 1770 in casa del conte Carlo Firmian, che abitualmente frequentava insieme ad altri protagonisti dell’ambiente musicale e teatrale milanese, e in quell’occasione fu parte della ristrettissima cerchia che aveva accolto il quattordicenne prodigio nel suo passaggio in città. Dopo quella data le notizie sull’arte di Teresa sembrano scomparire: si sa che, rimasta vedova, cadde in ristrettezze economiche, fino alla morte avvenuta a Milano nel 1795, e che i suoi funerali si svolsero nella Parrocchia di San Babila a Milano.

Le opere teatrali di Agnesi costituiscono il nucleo stilisticamente più maturo della sua produzione, mentre la musica strumentale, probabilmente scritta in precedenza e per “uso domestico”, trasmette, pur nella cura del costrutto, una maggiore immediatezza d’espressione. Essa comprende composizioni per tastiera, concerti per clavicembalo e piccolo gruppo di archi, e musica vocale. I brani per tastiera, composti nello stile galante della prima metà del secolo, sono caratterizzati dall’abbandono del contrappunto e dal passaggio alla scrittura a due parti, che conferisce ai lavori una tessitura melodica ben riconoscibile e una emotività marcata, tra occasionali sprazzi di virtuosismo.

Le opere teatrali di Agnesi costituiscono il nucleo stilisticamente più maturo della sua produzione, mentre la musica strumentale, probabilmente scritta in precedenza e per “uso domestico”, trasmette, pur nella cura del costrutto, una maggiore immediatezza d’espressione. Essa comprende composizioni per tastiera, concerti per clavicembalo e piccolo gruppo di archi, e musica vocale. I brani per tastiera, composti nello stile galante della prima metà del secolo, sono caratterizzati dall’abbandono del contrappunto e dal passaggio alla scrittura a due parti, che conferisce ai lavori una tessitura melodica ben riconoscibile e una emotività marcata, tra occasionali sprazzi di virtuosismo.

Un fattore di indubbio interesse è che la produzione di Maria Teresa si colloca nell’Italia settecentesca come uno dei rari esempi di letteratura musicale femminile per il clavicembalo, mentre più frequente è il riferimento a quella violinistica di Maddalena Lombardini Sirmen, che operò prevalentemente a Venezia e a quella vocale, con gli oratori di Camilla De Rossi e Maria Margherita Grimani, attive soprattutto a Vienna nei primi decenni del secolo. Se ancora molto da indagare resta la produzione femminile nel nostro paese, tuttora scarsamente documentata, lo scenario cambia dando uno sguardo al resto dell’Europa, dove oltre alle numerose musiciste attive nella capitale asburgica nel secolo teresiano [6], non si potrà non fare cenno alla pratica musicale nei paesi luterani, nei quali era considerata moralmente e socialmente indispensabile nell’educazione delle ragazze. In Germania molte furono le musiciste dell’aristocrazia che ricevettero a corte un’eccellente formazione: tra queste Anna Amalia di Prussia (1723-1787) e Anna Amalia di Saxe-Weimar (1739-1807), alla cui corte, detta “corte delle Muse” per i tanti artisti che vi ospitò, visse per un tempo Goethe, accompagnato dalla cantante e compositrice Corona Schröter (1751-1802). E molte furono le “figlie d’arte”, come Juliane Benda Reichardt (1752-1783), che visse la propria breve vita a Berlino, in una famiglia che vantava intere dinastie di musicisti. Ma di quanto questo straordinario secolo musicale ci ha lasciato in eredità sarà opportuno scrivere in un prossimo appuntamento.

NOTA Se molto si è scritto dell’illustre matematica, l’indagine sulla vita e la produzione di Maria Teresa comincia in Italia nel 1999, grazie a Pinuccia Carrer, emerita studiosa e docente di Storia della musica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, e di Barbara Petrucci, docente di Clavicembalo, tastiere storiche e basso continuo al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, che hanno compilato il primo catalogo delle composizioni per tastiera di Teresa Agnesi [7] e ne hanno descritto il ritratto di intellettuale e musicista nella Milano settecentesca attraverso l’esame di documenti in buona parte inediti, tratti da fonti sparse in varie biblioteche europee.

Qui di seguito il catalogo delle opere così come è stato redatto dalle due studiose:

Opere vocali e strumentali: 12 arie con strumenti (ms. Staatsbibliothek, Dresda); Airs divers pour le chant et la harpe (ms. Nationalbibliothek, Vienna); 2 Fantasie e 1 Allegro per clavicembalo (ms. Staatsbibliothek, Berlino); 1 Sonata per clavicembalo (ms. Staatsbibliothek, Karlsruhe); 1 Concerto in Fa magg. per il cembalo col violino primo, violino secondo et basso (ms. Bibliothèque du Conservatoire, Bruxelles); 1 Concerto per pianoforte con 2 violini e Bassi (ms. Bibliothek der Musikfreunde, Vienna); inoltre l’editore Breitkopf segnala per il 1766 2 Concerti per Clavicem., 2 Violini e Basso, e per il 1767 2 Sonate per Clavicembalo. Opere teatrali: Il ristoro d’Arcadia (cantata pastorale, Milano, Teatro Ducale, 1747); Ciro in Armenia (3 atti, su libretto proprio, Milano, Teatro Ducale, 26 dic. 1753; la partitura ms., con dedica a Federico Augusto I di Sassonia, alla Staatsbibliothek di Dresda); Sofonisba (dramma eroico in 3 atti di G. F. Zanetti, Napoli 1765; partitura ms. nella Bibliothek der Musikfreunde di Vienna); Insubria consolata (2 atti, Milano, Teatro Ducale, 1766, scritta in occasione del fidanzamento della principessa Beatrice d’Este con l’arciduca Ferdinando d’Austria); Nitocri (3 atti di A. Zeno, Venezia 1771; libretto nella Collezione U. Rolandi); Ulisse in Campania (serenata in due parti, a 4 voci con sinfonia; partitura ms. nella Biblioteca del conservatorio di Napoli); Il Re pastore (dramma in 3 atti, partitura ms. alla National Bibliothek di Vienna). Citiamo anche in una moderna edizione Drei Sonaten für Cembalo, Köln, Tonger Musilverlag, 1999.

Orietta Caianiello, napoletana, ha spaziato nella sua attività artistica dal solismo a molti campi del camerismo. Si è esibita con il Trio Busoni e lo Ianus Piano Duo ed è attualmente pianista dell’ensemble di musica contemporanea Freon di Roma e del Trio Domus, dedicato al repertorio femminile. Ha suonato presso le principali città italiane e all’estero e ha inciso numerosi CD. Titolare della cattedra di Musica da camera al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, si dedica attivamente alla ricerca e diffusione di musica di compositrici storiche, con il progetto “L’Ombra Illuminata. Donne nella musica” presso il Conservatorio di Bari, e le Giornate di studio “Le Musiciste”, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre. Laureata al DAMS è autrice di articoli e saggi.

[1] Com’è noto il secondo centro di diffusione dell’Illuminismo in Italia fu Napoli..

[2] L’imperatore ufficialmente eletto nel 1740 era suo marito Francesco Stefano di Lorena, che assunse il nome di Francesco I. Lei fu però di fatto la regnante.

[3] Secondo alcune fonti i figli furono “solo’ ventuno” [ndr].

[4] Innumerevoli gli studi biografici su Maria Gaetana, che non abbiamo spazio per enumerare, e vastissima la sitografia. Un’agevole e sintetica introduzione a ulteriori approfondimenti può essere trovata nell’articolo di Luigi Cojazzi Maria Gaetana Agnesi, la matematica geniale apparso su “Storica. National Geographic” del 16/5/2021,, per quanto riguarda la scienza, mentre sulla sua opera filantropica si veda il sito del Comune di Bovisio Masciago.

[5] Si veda a questo proposito il fondamentale testo di Pinuccia Carrer e Barbara Petrucci, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), con CD allegato Musiche per tastiera Barbara Petrucci, clavicembalo e fortepiano; Luisella Ginanni, organo e clavicembalo, Genova, edizioni San Marco dei Giustiniani, 2010.

[6] Cfr. Le “stelle nella Vienna di Maria Teresa d’Asburgo” nel numero del 10 luglio 2024.

[7] Maria Teresa Agnesi, Composizioni per tastiera, edizione critica a cura di Pinuccia Carrer & Barbara Petrucci, Parma, L’Oca del Cairo, 2003-2007, 3 voll.