“Un amore a primo ascolto…” Raffaele Mallozzi e l’organetto diatonico

Intervista al leader carismatico dell'Ensemble Invisibile

Per questa intervista, siamo a Roma da Raffaele Mallozzi. Immaginate un ragazzo che sente per la prima volta un organetto su un repertorio popolare e ne rimane estremamente colpito. Quello suo, con l’organetto, è stato un “amore a primo ascolto” da ricercare alla fine degli anni Settanta, grazie ad un suonatore di Amatrice: un amore che si è poi alimentato sì, attraverso il canale didattico, ma anche tramite l’esperienza sul campo e la conoscenza diretta dei vecchi musicisti. Seppur sia un grande appassionato del repertorio tradizionale, Raffaele Mallozzi, non si limita alla mera riproposta dei brani, ma inventa a partire dai criteri sonori tradizionali.

Per questa intervista, siamo a Roma da Raffaele Mallozzi. Immaginate un ragazzo che sente per la prima volta un organetto su un repertorio popolare e ne rimane estremamente colpito. Quello suo, con l’organetto, è stato un “amore a primo ascolto” da ricercare alla fine degli anni Settanta, grazie ad un suonatore di Amatrice: un amore che si è poi alimentato sì, attraverso il canale didattico, ma anche tramite l’esperienza sul campo e la conoscenza diretta dei vecchi musicisti. Seppur sia un grande appassionato del repertorio tradizionale, Raffaele Mallozzi, non si limita alla mera riproposta dei brani, ma inventa a partire dai criteri sonori tradizionali.

Ringrazio Raffaele Mallozzi per essersi raccontato. Buona lettura.

Nel 1979, hai frequentato il primo corso di organetto tenuto da Ambrogio Sparagna al Circolo Gianni Bosio di Roma. Cosa ti portò ad iscriverti al corso e in che modo, questo inizio, ha segnato la tua carriera?

È andata così: siamo a fine anni Settanta e, ovviamente, Roma era già città di immigrazione. In quegli anni, era ancora un’immigrazione che essenzialmente veniva dal sud o dall’Italia centrale e, la prima volta che ho avuto l’occasione di ascoltare uno strumento, fu in uno spazio dedicato ad incontri durante il concerto di un organettista di Amatrice, quindi si parla del repertorio dell’Alta Sabina. Mi è capitato di vedere questo strumento, che non avevo mai visto in vita mia: era un organetto a due bassi, che mi colpì tantissimo per la forza del suono e per il repertorio molto particolare (che era quello della saltarella o salterello, che dir si voglia). Mi rimase particolarmente impresso e pensai, così, genericamente, di comprarlo, anche perché, nella storia della mia famiglia, mio nonno (che era dei Castelli) aveva provato a suonarlo, ma non c’era riuscito.

Qualche tempo dopo, nemmeno troppo, cinque o sei mesi, casualmente lessi dell’apertura di questo primo corso di organetto tenuto da Ambrogio Sparagna e non potei resistere al richiamo delle sirene. Trovai dei soldi attraverso una borsa di studio scolastica, comprai questo organetto, andai a Teramo con l’autobus e mi iscrissi al corso dove conobbi anche un altro bravissimo suonatore, Mario Salvi (con cui ho un progetto che si chiama Manticiromantici) che, diversamente da me, si è interessato soprattutto al repertorio del Sud Italia.

Questa fu un’esperienza importante, anche se l’apprendimento dello strumento, per quanto mi riguarda, non è passato soltanto attraverso il corso. Io ero un appassionato anche dei repertori centro-meridionali, mi piacevano molto le feste, le processioni, i pellegrinaggi. Quindi, se da una parte c’è stata l’esperienza della scuola, di tipo propriamente didattico, dall’altra, non essendo il mondo sonoro della tradizione esattamente uguale a quello che si viveva all’interno dell’istituto, ho imparato anche sul campo, frequentando i musicisti, ascoltandoli nelle loro performances, e sono rimasto molto legato a questo tipo di apprendimento, nonostante sia passato molto tempo: guardare, ascoltare, ripetere…

Poi, in una fase successiva, ho sentito anche il bisogno di studiare musica, di assimilare anche quello che è il linguaggio “colto”, per cui ho studiato per anni e ciò mi ha permesso di imparare a scrivere.

Nel momento in cui hai iniziato a suonare l’organetto, quindi, non avevi ancora in mente di dedicarti al balfolk…

Ovviamente no, il balfolk è venuto molto tempo dopo. A Roma, è arrivato relativamente da poco, diversamente dalla Francia, per cui, quando ho iniziato a suonare negli anni Ottanta, non esisteva.

Provenire dalla Capitale ha sicuramente un suo peso, anche culturale. Hai mai pensato di dedicarti al repertorio popolare puramente romano?

Provenire dalla Capitale ha sicuramente un suo peso, anche culturale. Hai mai pensato di dedicarti al repertorio popolare puramente romano?

Allora, per quanto riguarda il repertorio romano, no, perché, a livello urbano, si suonava poco l’organetto e i musicisti che ascoltavi erano tutti amatriciani, calabresi o abruzzesi che tendevano a riprodurre anche in città la loro musica.

Tuttavia, devo dire che tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, cominciano a suonare a Roma organettisti non tradizionali che eseguivano anche loro composizioni e sono stati un po’ i miei modelli iniziali. Questo è stato un passaggio abbastanza importante per me, che mi ha spinto a comprare un organetto a otto bassi, invece di quello a due bassi proprio del mondo sonoro dei suonatori tradizionali perché, gruppi come il Canzoniere del Lazio e i Malvasia, suonavano e componevano con l’otto bassi. Quando li ho ascoltati, me ne sono innamorato perché era qualcosa di diverso e mi convinsi di voler suonare quel tipo di strumento, soprattutto dopo aver sentito la melodia estremamente affascinante di Valzer per Siglinda (suonata da Andrea Piazza dei Malvasia), che è quindi stato un brano chiave.

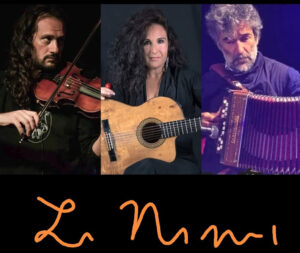

Casualmente, di recente, ho intrapreso anche delle belle collaborazioni con una cantante, Giulia Tripoti, che propone il repertorio della campagna romana e sabina insieme anche al violinista Claudio Merico, ed è un’esperienza che mi sta piacendo moltissimo perché è un po’ come riacchiappare quel mondo iniziale che io non ho mai invece praticato. Questo gruppo si chiama Li Ninni (i ninnoli), ed è un progetto molto bello che mi ha sorpreso e che non pensavo mi avesse coinvolto così tanto.

Quindi, al di là di questa recente collaborazione, la tua attenzione, musicalmente parlando, è sempre stata rivolta ad altro…

Sì, un altro musicista chiave è stato Marc Perrone, francese di origini italiane che, nei primi anni Ottanta, il Circolo Gianni Bosio invitò a Roma. Evidentemente, quel tipo di musica era quello che cercavo: appena l’ho sentito, mi sono detto “ma che bella musica!”. Anche lui ha aggiunto un tassello a quello che poi è stato il mio modo di suonare ed è stato un personaggio importante.

Se tu non avessi frequentato i dintorni di Roma, forse non avresti avuto l’opportunità di incontrare certi personaggi e modi di suonare…

Certo, ho avuto la fortuna di ricevere tutti questi stimoli, scegliendo poi tra quelli che mi hanno trasmesso più emozioni. Con Marc Perrone ho conosciuto, per la prima volta, i brani che facevano parte del mondo balfolk, anche se a Roma ancora non c’era; lui già li suonava, ma io non sapevo che cosa fosse. Quindi, quello è stato un po’ il vero prologo e ciò che mi ha aperto un canale privilegiato dentro quello che era il mio desiderio musicale.

Non capita poi così spesso di avere a che fare con brani inediti composti seguendo le regole ritmiche e sonore del repertorio tradizionale: qual è il processo? Come si intrecciano e dove si incontrano, musicalmente parlando, passato e presente?

Penso che questa sia una domanda bellissima, perché ha una risonanza molto forte con quello che è il mio mondo musicale. Anche se non sono stato un musicista tradizionale, ho usato gli stessi criteri. L’idea musicale che butto giù e poi elaboro è sempre un’operazione di tipo pratico: mentre suono è come se cercassi quella melodia che in quel momento mi gira per la testa, non c’è qualcosa di scritto a monte. Mi verrebbe da dire che è qualcosa di “magico”, come se l’idea si palesasse e concretizzasse in una melodia all’improvviso. Tutto quello che scrivo per l’organetto ha ancora questa valenza estemporanea che costruisco mentre suono, poi aggiusto la melodia finché non si definisce. Solo una volta definita, la trascrivo e faccio operazioni di tipo più colto, “a tavolino” (per esempio, scrivo una mazurca e poi scrivo una seconda voce per violino o per clarinetto).

Altre volte, alcune melodie le sogno: è un sogno in cui sono lucido e cerco poi di ricordarmele in tutti i modi. Altre volte ancora, invece, capita che mi sveglio con una melodia in testa e corro a registrarla. Si tratta di suggestioni emotive che poi metto in pratica.

Un’altra cosa interessante è che, inizialmente, mi sono avvicinato al balfolk come ballerino e non come interprete, infatti, ho iniziato scrivendo solo danze che sapevo ballare, perché ero sicuro di poterle fare bene.

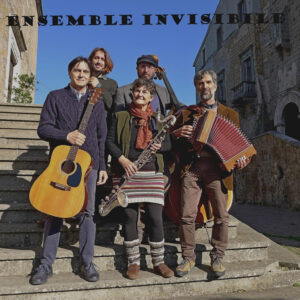

Nel 2016, hai fondato l’Ensemble Invisibile, raccontaci meglio questo progetto.

Io ho incominciato a ballare qualche anno prima di fondare il gruppo e questo nome nasce perché, quando ho iniziato a scrivere i brani, non avevo ancora il gruppo e mi dicevo: “scrivo per un gruppo invisibile”. Quando poi ho cominciato a vedere che ciò che facevo aveva un senso, mi sono cercato i musicisti e il gruppo è diventato reale, mantenendo comunque questo nome.

Ho avuto anche la fortuna di scegliere persone solide e affidabili; sono dieci anni che suoniamo e la formazione non è mai cambiata (a febbraio 2026 festeggiamo i dieci anni di musica insieme).

Avete in mente qualcosa di speciale per festeggiare il decimo anniversario del gruppo?

Sì, vorremmo festeggiarlo e stiamo pensando proprio adesso a cosa fare per questi dieci anni. Spero che si riesca a festeggiare questo appuntamento.

Oltre ad aver partecipato ad altri progetti, hai alle spalle un album da solista, Itineraria (1994) e un album con l’Ensemble Invisibile, Abbracci (2021). Se dovessi tracciare una linea evolutiva, dal punto di vista sonoro e del repertorio, in questo arco temporale di oltre venticinque anni, quale sarebbe?

Prima dell’Ensemble ho avuto un lungo periodo di interesse compositivo per il repertorio del Mediterraneo, mi sono un po’ allargato. Itineraria è del 1994 e ha già diversi pezzi che hanno quell’impronta: è un disco dove suono levantini, moresche e brani in tempo dispari. Non era una novità, ma comunque era una cosa abbastanza fresca (in quel disco ci sono anche suonatori di oud e chitarra battente).

Questo percorso di musica del Mediterraneo (i brani li scrivevo comunque io) è durato circa dieci anni e l’esperienza più lunga, in questo frangente, è stata con un gruppo che si chiamava Sciacchetrà, dove ho suonato con contrabbasso, organetto, oud, archi medievali e percussioni. Questa è stata l’esperienza musicale più formativa per me, perché ho avuto modo di esibirmi con tutti musicisti di altissimo livello, tra cui Sandro Pippa, Daniele Ercoli e Luigi Polsini. Daniele Ercoli è il mio contrabbassista storico, suoniamo insieme da più di venticinque anni ed è parte integrante anche dell’Ensemble Invisibile. Con i membri degli Sciacchetrà e dell’Ensemble Invisibile abbiamo fatto anche dei concerti tutti insieme, di cui ho un ricordo meraviglioso, nonostante il repertorio fosse diverso. Personalmente, tendo a mantenere, anche con i musicisti, rapporti solidi di lungo periodo.

Un altro aspetto della tua carriera è stato l’insegnamento…

Un altro aspetto della tua carriera è stato l’insegnamento…

Sì, per vent’anni ho insegnato presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, ma non ho mai insegnato organetto nel senso del termine, ho sempre fatto laboratori di musica d’insieme, della pratica musicale. Erano laboratori costituiti da una dozzina di persone, con strumenti diversi, e facevamo pratica musicale, nel senso che io proponevo dei pezzi, loro li studiavano, si montavano e si facevano dei concerti quando il laboratorio era pronto. Questa è stata un’altra realtà solida e importante nella mia carriera ed è servita un po’ anche a me per imparare meglio cosa vuol dire suonare insieme, stando con gli altri.

Che rapporto hai con l’organetto? Ad esempio, Ambrogio Sparagna ci aveva detto che, nonostante alcune “sperimentazioni” con organetti di diverso tipo, per lui, l’organetto deve rimanere uno strumento con otto bassi e due file melodiche.

Anche se nel balfolk, negli ultimi anni, ormai quasi tutti suonano gli organetti con tanti bassi (dodici, diciotto, ventiquattro), io sono rimasto legato all’organetto a otto bassi. Prima di tutto, per un fatto sonoro, perché è un organetto equilibrato che ha un suono perfetto, per me, che gli strumenti più grossi non riescono ad avere perché ricordano un po’ di più, seppur con sfumature diverse, la fisarmonica. Poi, c’è anche il fatto che quando hai un organetto con tanti bassi, devi anche avere la competenza armonica per saperlo usare. Infine, c’è la limitazione sonora che impone l’organetto a otto bassi e che per me è un vantaggio: essendo uno strumento armonicamente molto austero, con pochissimi accordi e solo due scale maggiori, è molto limitante (a differenza della fisarmonica), ma questa limitazione io la vivo un po’ come una sfida, come qualcosa che mi stimola a trovare soluzioni seppur con pochi elementi.

Se ci pensi bene, questo aspetto può riguardare un po’ tutti gli strumenti tradizionali, ad esempio le launeddas, che hanno solo quel modo di essere suonate… puoi trovare una ricchezza, anche quando hai poche cose.

Lasciaci un messaggio per i lettori, se ti va.

Mi verrebbe solo da dire che faccio musica perché mi diverto e perché spero di far divertire anche gli altri. Se c’è uno scopo ultimo, forse è questo: spero che la musica che faccio possa far divertire e, perché no, anche emozionare gli altri.

DISCOGRAFIA

Itineraria (Desert Rain, 1994)

Abbracci (Rox Records, 2021)