“Goethe è qui!” (2ª parte)

Beethoven, Goethe e l’intesa mancata

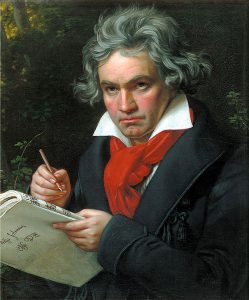

La lettera dell’aprile 1811, con la quale Beethoven  aveva chiesto a Goethe, con grande umiltà, un giudizio sulle musiche di scena per l’Egmont (“Anche se fosse di biasimo sarà proficuo per me…”) – e della quale abbiamo dato notizia nella prima parte di quest’articolo – sarebbe rimasta per sempre senza risposta. Poi, oltre un anno dopo, nel luglio 1812, l’incontro – casuale quanto inaspettato – dei due «giganti» nella cittadina termale boema di Teplitz. Allora, la fama di Goethe è al culmine; quella di Beethoven, forse, non può ancora competervi, ma, già dal 1800, il compositore è stato «consacrato» tra gli astri musicali viennesi con un concerto al Burgtheater destinato ad entrare negli annali della storia della musica. È Goethe a muovere il primo passo, ed è subito colpito dall’interlocutore: “Io non ho ancora visto un artista più fortemente concentrato, più energico, più profondo”, scrive alla moglie Christiane. Ma è proprio quest’impressione positiva a suscitare nel letterato, notoriamente supponente, una certa diffidenza. I geni riconoscono i geni, ma, si sa, spesso si attraggono e si respingono al contempo. Nel corso di quella breve vacanza, i due continuano a frequentarsi: Beethoven suona il pianoforte per Goethe, che non coglie, però, la natura «fiammeggiante» del suo pianismo, definendolo – del tutto inappropriatamente – “delizioso”.

aveva chiesto a Goethe, con grande umiltà, un giudizio sulle musiche di scena per l’Egmont (“Anche se fosse di biasimo sarà proficuo per me…”) – e della quale abbiamo dato notizia nella prima parte di quest’articolo – sarebbe rimasta per sempre senza risposta. Poi, oltre un anno dopo, nel luglio 1812, l’incontro – casuale quanto inaspettato – dei due «giganti» nella cittadina termale boema di Teplitz. Allora, la fama di Goethe è al culmine; quella di Beethoven, forse, non può ancora competervi, ma, già dal 1800, il compositore è stato «consacrato» tra gli astri musicali viennesi con un concerto al Burgtheater destinato ad entrare negli annali della storia della musica. È Goethe a muovere il primo passo, ed è subito colpito dall’interlocutore: “Io non ho ancora visto un artista più fortemente concentrato, più energico, più profondo”, scrive alla moglie Christiane. Ma è proprio quest’impressione positiva a suscitare nel letterato, notoriamente supponente, una certa diffidenza. I geni riconoscono i geni, ma, si sa, spesso si attraggono e si respingono al contempo. Nel corso di quella breve vacanza, i due continuano a frequentarsi: Beethoven suona il pianoforte per Goethe, che non coglie, però, la natura «fiammeggiante» del suo pianismo, definendolo – del tutto inappropriatamente – “delizioso”.

Oltre alle musiche di scena per l’Egmont, Beethoven aveva pubblicato (1810) tre Lieder su testi di Goethe (Opera 75 per voce e pianoforte n. 1, 2, 3). Il più noto è, senza dubbio, il primo: Kennst du das Land, canzone di Mignon dai Wilhelm Meisters Lehrjahre (Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister). Per la sua composizione, Beethoven tiene “la mano insolitamente leggera”, scrive il musicologo Giorgio Pestelli. Che prosegue così: “Il brano è del 1809: ossia, nello stesso anno in cui scrive il Quartetto op. 74, che è un lavoro straordinario per inventiva e originalità, scrive poi anche questo Lied, in cui davvero sembra tirarsi indietro, quasi che ci fosse un destino, nei generi: il quartetto, la sonata, la sinfonia per Beethoven erano tutti proiettati sul futuro, mentre il Lied lo induceva, qui in particolar modo, a conformarsi alla tradizione e non tentare esperimenti”. Beethoven, però, va particolarmente fiero di questo lavoro e vorrebbe discuterlo con Goethe, ora che lo ha conosciuto.  Appena terminato, aveva chiesto alla comune amica Bettina Brentano di riferire all’autore dei versi il proprio entusiasmo: “Questa lingua, che s’innalza ad un ordine superiore come in virtù di spiriti e porta già in sé il segreto dell’armonia, m’ispira e stimola a comporre musica. La melodia è la vita sensibile della poesia. Il contenuto spirituale di una poesia non diventa sentimento concreto mediante la melodia?”, riporta la donna al poeta. Luigi Magnani, musicologo di rara sensibilità, ritiene che se i due avessero discusso il tema, sarebbe certamente emerso un forte contrasto. L’intento di Beethoven è di saldare la propria armonia con quella potenzialmente contenuta nella parola, di dare risalto ad ogni venatura dell’animo, ad ogni dettaglio e suggestione poetica e drammaturgica. Goethe disapprova, invece, questa maniera di comporre e pretende che il musicista circoscriva il proprio intervento ad una “radicale riproduzione delle intenzioni del poeta”. Prima di conoscere Beethoven, e a sua insaputa, il letterato si era spinto ad affermare di non capire come il compositore avesse potuto “totalmente fraintendere”, in quella lirica, il suo proposito: quello, cioè, di farne derivare l’incanto dalla sola arte dei versi. Possessivo nei confronti della propria opera, Goethe respinge ogni intromissione della musica, che, ritiene, “deve essere non padrona, ma serva dell’orazione”.

Appena terminato, aveva chiesto alla comune amica Bettina Brentano di riferire all’autore dei versi il proprio entusiasmo: “Questa lingua, che s’innalza ad un ordine superiore come in virtù di spiriti e porta già in sé il segreto dell’armonia, m’ispira e stimola a comporre musica. La melodia è la vita sensibile della poesia. Il contenuto spirituale di una poesia non diventa sentimento concreto mediante la melodia?”, riporta la donna al poeta. Luigi Magnani, musicologo di rara sensibilità, ritiene che se i due avessero discusso il tema, sarebbe certamente emerso un forte contrasto. L’intento di Beethoven è di saldare la propria armonia con quella potenzialmente contenuta nella parola, di dare risalto ad ogni venatura dell’animo, ad ogni dettaglio e suggestione poetica e drammaturgica. Goethe disapprova, invece, questa maniera di comporre e pretende che il musicista circoscriva il proprio intervento ad una “radicale riproduzione delle intenzioni del poeta”. Prima di conoscere Beethoven, e a sua insaputa, il letterato si era spinto ad affermare di non capire come il compositore avesse potuto “totalmente fraintendere”, in quella lirica, il suo proposito: quello, cioè, di farne derivare l’incanto dalla sola arte dei versi. Possessivo nei confronti della propria opera, Goethe respinge ogni intromissione della musica, che, ritiene, “deve essere non padrona, ma serva dell’orazione”.

A Teplitz, Goethe – che tende ad evitare il confronto diretto, soprattutto se foriero di conflitti – non lascia emergere alcuno di questi motivi. A Beethoven fa solamente qualche vaga promessa di futura collaborazione, che suscita un certo entusiasmo, sebbene prudente, nel musicista: “Egli ha promesso di scrivere qualcosa per me, ma non oso crederlo. Purché non accada con lui ciò che accade ad altri con me. Ci sono parecchie cose che ci ripugnano; ciò nonostante si fa una promessa con tutte le intenzioni di mantenerla, e poi finisce che non se ne fa nulla”. Alcuni studiosi ipotizzano che a Teplitz si sia parlato del progetto di un adattamento musicale del Faust. Il proposito di Goethe è certo, meno la scelta del compositore a cui affidarlo, visto che, nel 1810, l’aveva già proposto – invano – a Carl Friedrich Zelter.  Non sappiamo, dunque, se i due ne abbiano parlato, ma conosciamo le idee di Goethe in proposito; quelle che, tre anni dopo, avrebbe espresso a Franz Karl Adalbert Eberwein, così riassumibili: Faust avrebbe dovuto recitare su di un flebile, discreto sfondo musicale, tale da permettere un distinto ascolto del testo. Un melologo, insomma.

Non sappiamo, dunque, se i due ne abbiano parlato, ma conosciamo le idee di Goethe in proposito; quelle che, tre anni dopo, avrebbe espresso a Franz Karl Adalbert Eberwein, così riassumibili: Faust avrebbe dovuto recitare su di un flebile, discreto sfondo musicale, tale da permettere un distinto ascolto del testo. Un melologo, insomma.

Nel corso di quell’estate, Beethoven lascia Teplitz per trasferirsi a Karlsbad, la “città delle acque bullicanti”, per un nuovo ciclo di cure. Il 9 agosto, da quel luogo, scrive una lettera al proprio editore nella quale non fa mistero del giudizio severo che si è potuto formare sul Goethe uomo, di cui disapprova il convenzionalismo e una certa, spiccata propensione per la mondanità: “A Goethe piace l’aria di corte più di quanto si addica a un poeta. Come possono i poeti, che dovrebbero essere considerati i primi maestri della nazione, dimenticare ogni altra cosa davanti a quel luccichio?”. Dal canto proprio, Goethe non è da meno. A settembre di quello stesso anno, scrive a Zelter: “A Teplitz ho conosciuto Beethoven. Il suo talento mi ha profondamente stupito; ma egli è purtroppo una personalità del tutto indomita, senza dubbio non ha affatto torto di trovare il mondo detestabile, ma certo egli in tal modo non lo rende più piacevole, né per sé, né per gli altri. Tuttavia egli è degno di essere pienamente scusato e anzi profondamente compianto poiché il suo udito lo abbandona; il che nuoce forse meno alla sua musica e alla sua personalità che ai suoi rapporti col mondo. Egli, che è già laconico per natura, lo diviene doppiamente ora a causa della sordità”.

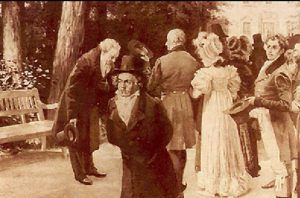

La causa di tanta asprezza va ricercata nella cronaca di quei giorni e, assai probabilmente, anche nel contributo che Bettina Brentano non volle far mancare.  La giovane scrittrice (1795-1859), promotrice e intermediaria dell’amicizia tra Goethe e Beethoven, era profondamente frustrata per essere rimasta esclusa dal quel primo incontro e si sarebbe volentieri precipitata a Teplitz se Goethe, ancora offeso per un alterco occorso tra lei e la moglie Christiane, non si fosse rifiutato di accoglierla. C’è da sospettare che Bettina, allora, non abbia esitato a diffondere qualche animosa rivelazione tra la società mondana in vacanza a Teplitz. Ma veniamo all’episodio di cronaca, fin troppo noto e, sia detto, non del tutto accertato, dell’incontro di Goethe e Beethoven con l’imperatrice Maria Luisa d’Austria, passato alla storia come “l’incidente di Teplitz” e che, nel 1887, sarà immortalato in un dipinto di Carl Rohling.

La giovane scrittrice (1795-1859), promotrice e intermediaria dell’amicizia tra Goethe e Beethoven, era profondamente frustrata per essere rimasta esclusa dal quel primo incontro e si sarebbe volentieri precipitata a Teplitz se Goethe, ancora offeso per un alterco occorso tra lei e la moglie Christiane, non si fosse rifiutato di accoglierla. C’è da sospettare che Bettina, allora, non abbia esitato a diffondere qualche animosa rivelazione tra la società mondana in vacanza a Teplitz. Ma veniamo all’episodio di cronaca, fin troppo noto e, sia detto, non del tutto accertato, dell’incontro di Goethe e Beethoven con l’imperatrice Maria Luisa d’Austria, passato alla storia come “l’incidente di Teplitz” e che, nel 1887, sarà immortalato in un dipinto di Carl Rohling.  Al cospetto dell’intera corte imperiale, Goethe si fa da parte per agevolarne il passaggio, si toglie il cappello e s’inchina. Beethoven rifiuta di fare altrettanto e prosegue, imperterrito, nel proprio cammino, passando in mezzo ai duchi che, per di più, lo salutano cordialmente. “Quella gente non merita tanto onore da parte nostra”, avrebbe poi detto Beethoven a Goethe. Come rimarca Giovanni Bietti, “una parte consistente del mito beethoveniano è legata ad aneddoti di questo genere: il Beethoven democratico ed egalitario, nell’arte come nella vita”. D’altra parte, è storia che a diciotto anni Beethoven si era iscritto al corso di filosofia dell’Università di Bonn, aveva conosciuto le opere di Kant, di Rousseau e degli enciclopedisti ed era entrato in contatto con ambienti radicali.

Al cospetto dell’intera corte imperiale, Goethe si fa da parte per agevolarne il passaggio, si toglie il cappello e s’inchina. Beethoven rifiuta di fare altrettanto e prosegue, imperterrito, nel proprio cammino, passando in mezzo ai duchi che, per di più, lo salutano cordialmente. “Quella gente non merita tanto onore da parte nostra”, avrebbe poi detto Beethoven a Goethe. Come rimarca Giovanni Bietti, “una parte consistente del mito beethoveniano è legata ad aneddoti di questo genere: il Beethoven democratico ed egalitario, nell’arte come nella vita”. D’altra parte, è storia che a diciotto anni Beethoven si era iscritto al corso di filosofia dell’Università di Bonn, aveva conosciuto le opere di Kant, di Rousseau e degli enciclopedisti ed era entrato in contatto con ambienti radicali.

Dopo Teplitz, Beethoven e Goethe non s’incontreranno più di persona, ma le relazioni culturali – dirette e indirette – tra i due non si concluderanno con quel soggiorno.

(Foto di apertura e 1: Joseph Karl Stieler, Public domain, via Wikimedia Commons – Foto 6: Rohling, Carl (1849-1922), Public domain, via Wikimedia Commons)

PER APPROFONDIRE

BIBLIOGRAFIA

BIETTI, Giovanni, Ascoltare Beethoven, Roma-Bari, Laterza, 2016.

GOETHE, Johann Wolfgang, Wilhelm Meisters – Gli anni dell’apprendistato, Milano, Adelphi, 2006.

MAGNANI, Luigi, Goethe, Beethoven e il demonico, Torino, Einaudi, 1976.

ROLLAND, Romain, Vita di Beethoven, Napoli, Passigli, 2015.

ZIGNANI, Alessandro, Ludwig van Beethoven. Una nuova interpretazione della vita e delle opere, Varese, Zecchini Editore, 2020.

LINK AUDIOVISIVI