Il bagaglio musicale dei migranti italiani

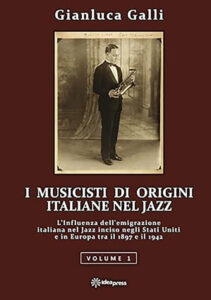

Gianluca Galli, “I musicisti di origini italiane nel jazz (volume 1). L'influenza dell'emigrazione italiana nel jazz inciso negli Stati Uniti e in Europa tra il 1897 e il 1942”

Una storia del jazz? Un’enciclopedia tematica? Un dizionario degli italiani (meno celebri), che si distinsero nel jazz d’oltreoceano e in Europa? L’esito di una ricerca, complessa e impegnativa? Il primo volume (ne seguiranno degli altri) di I Musicisti di origini italiane nel jazz è tutto questo e altro. È anche un viaggio alla (ri)scoperta delle nostre radici di migranti, uno studio del tutto originale, un apporto alla storia dell’influenza che gli italiani ebbero sulle vicende del jazz statunitense ed europeo. Ne ho parlato, in quest’intervista, con l’autore, Gianluca Galli.

Una storia del jazz? Un’enciclopedia tematica? Un dizionario degli italiani (meno celebri), che si distinsero nel jazz d’oltreoceano e in Europa? L’esito di una ricerca, complessa e impegnativa? Il primo volume (ne seguiranno degli altri) di I Musicisti di origini italiane nel jazz è tutto questo e altro. È anche un viaggio alla (ri)scoperta delle nostre radici di migranti, uno studio del tutto originale, un apporto alla storia dell’influenza che gli italiani ebbero sulle vicende del jazz statunitense ed europeo. Ne ho parlato, in quest’intervista, con l’autore, Gianluca Galli.

Quando e da dove nasce questo tuo interesse per i jazzisti di origine italiana?

In generale la mia passione per il Jazz classico è nata avvicinandomi alle danze jazz che ho studiato e praticato diversi anni fa, principalmente a Milano. A partire dai primi anni Duemila, sono collezionista di dischi su formato 45 giri, ma dopo il mio incontro con il jazz ho iniziato a collezionare questa tipologia di musica incisa tra la fine degli anni Dieci e l’inizio degli anni Quaranta, sul formato originale del 78 giri in gommalacca. In questo tipo di collezionismo solitamente ci si basa su discografie specifiche, prodotte a partire dai primi anni Cinquanta. In particolare, per il jazz “hot”, cioè il jazz tradizionale caratterizzato da improvvisazioni, la discografia di riferimento è ancora oggi quella prodotta da Brian Rust, sul finire degli anni Settanta: Jazz and Ragtime Records 1897 – 1942. All’interno di questa produzione monumentale è possibile, per ogni brano, reperire la data e il luogo d’incisione, ma soprattutto il nome di tutti i musicisti accreditati nell’esecuzione. Proprio consultando costantemente il lavoro di Rust, per catalogare i miei dischi, mi sono reso conto della mole impressionante di musicisti con nomi e cognomi tipicamente italiani, o storpiati dopo l’emigrazione ma che conservavano radici italiane.

Quali sono state (e sono, perché la tua ricerca non è ancora terminata) le fonti che ti hanno permesso di ricostruirne le biografie personali e artistiche?

Inizialmente mosso da mera curiosità, senza ancora nessuna ipotesi di ricavarne una ricerca, ho tentato, come dicevo, di analizzare le duemila pagine della discografia di Rust annotando tutti i nomi che mi suggerivano, anche velatamente, provenienze italiane. Alla fine, dopo un lavoro di settimane, mi sono ritrovato con un elenco di circa 630 musicisti di probabili origini italiane. Un dato che mai avrei immaginato! Proprio su questa evidenza tanto inaspettata, quanto sorprendente, ho iniziato a maturare l’idea di un’opera che restituisse a ognuno di loro la dignità di musicista di stampo jazzistico, caduta da decenni nell’oblio. Per la parte artistica, la fonte primaria sulla quale si basa la mia opera è proprio la già citata discografia di Brian Rust, ma per ottenere dati il più possibile attendibili è stato ed è necessario il confronto con diverse altre discografie, prima tra tutte American Dance Bands On Records and Film 1915 – 1942 di Richard J. Johnson, Bernard H. Shirley, edita nel 2009 dopo oltre trent’anni di ricerca. Ma sono di fatto diverse le discografie di musica da ballo, americane, europee, ma anche dell’America Latina, che quotidianamente consulto, cercando di minimizzare al massimo la possibilità di errore che comunque, fisiologicamente, rimane.

Per quanto riguarda la parte genealogica di ogni biografia le fonti essenziali sono gli archivi delle pubbliche amministrazioni statunitensi ed europee, ma in alcuni casi anche latinoamericane (fogli di censimenti, atti di naturalizzazioni, di nascita, di matrimonio e di morte, arruolamenti militari e liste passeggeri delle navi) che oggi, grazie a milioni di documenti digitalizzati, è possibile visitare online su apposite piattaforme. Di fatto, ho visionato, per ciascun musicista, decine di documenti relativi alla propria famiglia, per poi trasformare i dati reperiti in un testo cronologico, leggibile e fruibile.

Come sei riuscito a individuare, almeno per alcuni, i loro discendenti, che, in diversi casi, hai anche intervistato?

Uno dei tanti aspetti positivi che alcune di queste piattaforme di ricerca genealogica spesso offrono è la possibilità di mettersi in contatto con i discendenti che hanno ricostruito, online, i propri alberi genealogici. Il contatto è davvero facile in quanto è possibile comunicare tramite semplici messaggi. Solitamente, mi presento e descrivo loro il mio progetto di ricerca, spiegando i motivi per cui il loro avo ha preso parte, da musicista, alla vicenda del jazz. Solitamente, a questo punto, nasce in loro una grande curiosità, mossa dall’amore per le proprie origini italiane, e quasi sempre si instaura un dialogo via posta elettronica tra me e loro che in alcuni casi è durato anche settimane e che spesso mi permette di ottenere informazioni e aneddoti famigliari in altro modo impossibili da ottenere. Ci sono stati casi in cui sono rimasto in contatto diversi mesi, durante i quali loro stessi hanno scavato tra i ricordi di famiglia, coinvolgendo anche altri parenti, per mettermi a disposizione tutta la documentazione e i ricordi possibili. Per me non si tratta solamente di un contributo alla ricerca, ma soprattutto di un aspetto umano di grande valore.

Perché hai scelto il 1942 come termine ultimo entro il quale condurre la ricerca?

Credo che in ogni ricerca sia fondamentale partire dalle fondamenta posate dai ricercatori che ci hanno preceduto. Ho scelto di basare il mio lavoro sull’opera di Brian Rust perché, nonostante errori e mancanze fisiologicamente comprensibili, è tutt’ora considerata una delle più autorevoli discografie in ambito jazzistico. In accordo con la scelta di Rust, il periodo di riferimento dell’opera riguarda gli anni compresi tra il 1897, quando compaiono le prime incisioni di Ragtime, e il 1942, anno del celebre “Record Ban”, lo sciopero indetto dal musicista e sindacalista di origini italiane James Caesar Petrillo, presidente all’American Federation of Music, per l’adeguamento dei pagamenti delle royalty sui dischi registrati. Si tratta di un’azione che durò due anni e che permetteva ai musicisti sindacalizzati di esibirsi pubblicamente, anche in radio, ma non di incidere per etichette discografiche private, a esclusione dei V-Disc prodotti per le truppe statunitensi impegnate nel secondo conflitto mondiale. Ottenuti i diritti richiesti, le incisioni ripresero, ma, intanto, le produzioni jazzistiche erano cambiate. Per questo motivo il 1942 è considerato uno spartiacque nella storia del Jazz.

Ritieni che questi nostri connazionali abbiano avuto un ruolo di rilievo nello sviluppo del jazz in America e nel resto d’Europa? Che vi abbiano lasciato una propria impronta riconoscibile?

Tra i molti meriti degli emigranti italiani nel mondo c’è sicuramente quello di aver portato e diffuso negli Stati Uniti, ma non solo, l’opera lirica come genere musicale di intrattenimento, oltre che di avere introdotto una serie di strumenti musicali tipici della tradizione italiana come il mandolino (e dal mandolino al banjo la strada è stata breve) o la fisarmonica a tastiera. Lo stesso Louis Armstrong diceva di essere stato influenzato non poco dalla lirica italiana. Di certo, le molteplici tradizioni musicali provenienti da diverse regioni italiane erano ben conservate dentro ai bagagli che i migranti italiani portavano con loro nei lunghi viaggi transatlantici. Poi, esistono anche storie più particolari: tra il Settecento e l’Ottocento, nella Val D’Agri, in Lucania, ma in special modo nei paesi di Marsicovetere e Viggiano, si sviluppa una comunità musicale ricca di arpisti, flautisti, violinisti e liutai girovaghi, legati alla pratica delle esibizioni di strada e le cui formazioni spesso coinvolgono intere famiglie, bambini inclusi. Con l’avvento delle grandi migrazioni, avvenute a partire dalla metà dell’Ottocento, numerosi nuclei familiari di musicisti erranti lucani si spostano non solo verso gli Stati Uniti, ma anche verso la Francia, l’Inghilterra, il Nord Africa, l’America del Sud, il Canada e l’Australia. Si tratta di un’emigrazione che di rado coinvolge un solo membro della famiglia e che quasi sempre vede lo spostamento di interi nuclei famigliari per i quali la musica rappresenta spesso l’unica fonte di reddito. Ne parlerà con completezza lo “Italian Historical Society Journal” di Carlton, in Australia, in un’edizione speciale del 2013 dal titolo Musical Migrants. Pictures And Stories From The Lucanian Community In Melbourne, una raccolta di saggi scritti da Alison Rabinovici, Enzo V. Alliegro e Bette Leone. La preziosa pubblicazione, nello specifico caso incentrata sulla sola emigrazione verso l’Australia, evidenza la strumentazione tipica delle orchestre di origini lucane, vale a dire arpe e violino per gli strumenti a corda e il flauto per gli strumenti a fiato. Di origini lucane sono, per esempio, i musicisti Nicola Briglia, flautista, violinista e arrangiatore, la cui carriera intercetta la vicenda del jazz statunitense nella metà degli anni Venti, e soprattutto Anthony Briglia, uno dei più noti e prolifici batteristi dell’intera storia del jazz, che, tra il 1929 e il 1942, incide quasi cinquecento matrici di rilevanza jazzistica con la Casa Loma Orchestra.

Tra questi musicisti c’è una presenza femminile considerevole, considerando i tempi?

Purtroppo no. Nelle ricerche condotte finora non sono emerse figure femminili legate all’attività di musicista. Mi sono invece imbattuto in alcune figure di cantanti donne, di origini italiane, che hanno preso parte a incisioni di rilevanza jazzistica nel periodo considerato. È il caso di Lola Bard (Alice Muriel Barbera), che incide sul finire degli anni Trenta con le orchestre del trombettista di origini italiane Phil Napoleon (Filippo Napoli), del trombettista e chitarrista statunitense Bobby Hackett (Robert Leo Hackett) e con l’Original Dixieland Jazz Band diretta dal trombonista statunitense Eddie Edwards (Edwin Branford Edwards). È possibile citare anche Isabella Patricola, di origini palermitane, che incide in ambito jazzistico con il collettivo di Paul Whiteman nella prima metà degli anni Venti; oppure Therese Gardella, figlia di migranti genovesi, che recita e canta in spettacoli di vaudeville con il viso dipinto di nero, imitando le donne afroamericane, come nel caso del personaggio che la renderà celebre, Aunt Jemima; con lo stesso nome, tra il 1927 e il 1928, incide in ambito jazzistico con l’orchestra di Mal Hallett.

Hai notato la prevalenza di uno strumento rispetto ad altri, tra quelli scelti dai protagonisti del tuo libro?

Basandomi su quello che ho scritto finora, ho notato la presenza di molti trombettisti, sassofonisti e clarinettisti di origini italiane, ma soprattutto credo di poter dire che tra i più noti banjoisti nella vicenda del Jazz classico, la maggior parte sono di origini italiane. Escluso il celebre Harry Reser, tra i più determinanti e influenti posso citare John Cali, di origini catanesi, protagonista in circa duecentosessanta incisioni, Tommy Felline (Tommaso Fellino) che nel periodo preso in considerazione prende parte a oltre mille incisioni, Lou Calabrese (Luigi Giuseppe Calabrese) virtuoso del banjo che diventerà noto come Lou Breese, Anthony Colucci, di padre campano e madre umbra, che tra i primi anni Venti e i primi anni Quaranta incide oltre quattrocento matrici, o Mike (Michael) Pingitore, membro storico dell’orchestra di Paul Whiteman con all’attivo circa duecento incisioni.

Come sai, il nostro giornale è specializzato nella fisarmonica. Hai incontrato numerosi e/o interessanti fisarmonicisti in questo tuo viaggio spazio-temporale?

Tra i fisarmonicisti di stampo jazzistico di certo i più influenti e determinanti sono di origini italiane. Guido Deiro e il fratello Pietro, originari di Salto Canavese, in Piemonte, sono senza dubbio i pionieri incontrastati di questo strumento negli Stati Uniti. Il primo emigra nel 1907 per raggiungere lo zio Federico Deiro presso la zona mineraria di Cle Elum, nei pressi di Seattle.; Pietro raggiunge il fratello nel 1909. Entrambi saranno estremamente prolifici, principalmente in ambito non jazzistico, ma incideranno anche brani di Ragtime tra il 1913 e il 1919. Hanno il merito di aver diffuso la fisarmonica a tastiera all’inizio del XX secolo e, soprattutto, di averla inserita, primi in assoluto, in composizioni ragtime e jazz. Dev’essere menzionato anche il catanese Pietro Frosini, il cui vero cognome è Giuffrida, che arriva negli Stati Uniti attorno al 1907. Per restare al passo con i tempi dettati dai fratelli Deiro sembra che, inizialmente, Frosini adatti una finta tastiera sopra i bottoni della sua fisarmonica classica. In ogni caso, in breve si guadagna il soprannome di “The Wizard of Accordion”. Inoltre non si può non menzionare Charles Magnante, che, raccogliendo le eredità dei Deiro e di Giuffrida, incide copiosamente in ambito jazzistico, tra la metà degli anni Venti e la metà degli anni Trenta.

Hai intenzione di proseguire e di oltrepassare il limite del 1942?

No, non credo che mi avventurerò oltre questa data. La mole di lavoro che ancora mi attende mi impegnerà per diversi anni e il mio interesse rimane comunque focalizzato sul jazz classico, che, di fatto, rappresenta le fondamenta di tutti gli stili jazzistici che si svilupperanno dopo il 1942. In secondo luogo, la mia ricerca riguarda il jazz, ma, anche e soprattutto, il ruolo, nel jazz, dei grandi flussi migratori degli italiani avvenuti tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. L’unione di questi due grandi temi sta di fatto alla base della mio lavoro e rappresenta il suo scopo: determinare, finalmente in modo documentato, l’influenza dell’emigrazione italiana nella storia del Jazz.

Gianluca Galli è restauratore in materiali lapidei oltre che, più in generale, tecnico del restauro in superfici decorate, stucchi, marmi e manufatti lapidei. Si occupa di restauro e ha coordinato interventi in alcune delle principali città d’arte italiane come Trento, Padova, Venezia, Firenze, Roma, Milano, Pisa, oltre che rivestire il ruolo di referente per il progetto italiano di proposta d’intervento presso il Palazzo di Peterhof, la Reggia Di Caterina, a San Pietroburgo, in Russia. L’ultimo suo importante intervento avviene tra il 2017 e il 2018 e riguarda il restauro dell’intero pavimento musivo di Galleria Vittorio Emanuele, a Milano. Dai primi anni Duemila è collezionista di dischi in formato 45 giri focalizzando la sua attenzione sulla musica che va dal secondo dopoguerra italiano al beat. In breve, si avvicina al jazz classico e al formato 78 giri. Dal 2015 seleziona brani, proprio in formato 78 giri, in alcuni dei più importanti festival di danze jazz in Italia attingendo dalla propria collezione privata che ad oggi comprende diverse migliaia di pezzi. Nel maggio del 2020 prende forma la sua ricerca sull’influenza dei musicisti di origini italiane nella vicenda del Jazz statunitense ed europeo, che tuttora lo impegna in ricerca e scrittura.

Gianluca Galli, I musicisti di origini italiane nel jazz (volume 1).L’influenza dell’emigrazione italiana nel jazz inciso negli Stati Uniti e in Europa tra il 1897 e il 1942

Editore: IdeaPress,

Anno di edizione: 2024

Pagine: 476, Ill, ril., € 37,59

Foto: “John Abriani Mit Seinem Orchester. 1929-1930. Regina Palast Hotel, Monaco. Germania”. Per gentile concessione di Riccardo Fantin, nipote di JohnAbriani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA