Un cocktail per la fisarmonica

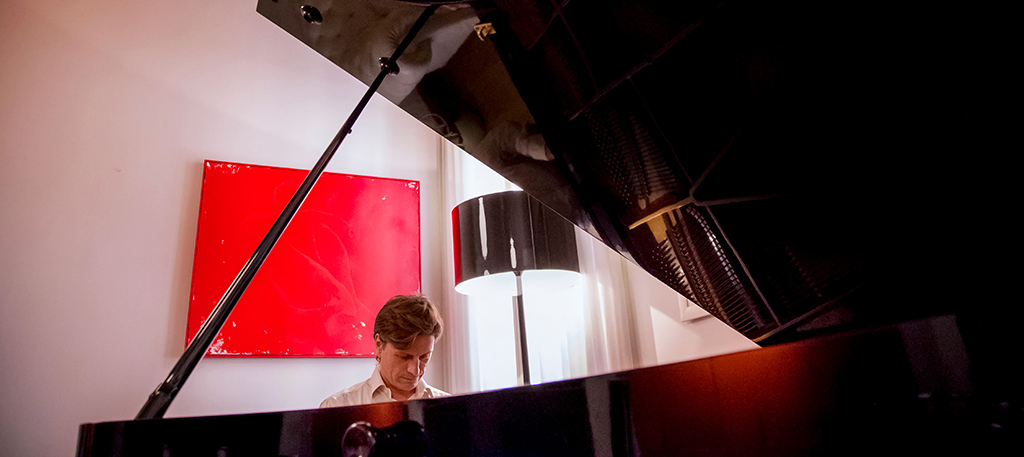

Intervista a Francesco Antonioni

Da molto tempo, aspettavo quest’occasione: intervistare Francesco Antonioni per “Strumenti&Musica Magazine”. Ma, per una rivista che si occupa quasi esclusivamente di fisarmonica, la conditio sine qua non per intervistare un compositore o una compositrice è che questi abbiano scritto almeno un pezzo per il nostro strumento. L’opportunità, finalmente, è arrivata. Francesco Antonioni ha composto, recentemente, Shake well before serving per fisarmonica sola, di cui, naturalmente, abbiamo parlato in quest’intervista. Considero la possibilità di conversare con Francesco Antonioni un privilegio assoluto: per la conoscenza così profonda che ha della musica e della sua storia, per la sua affabilità e per la sua sincera modestia. È stato un privilegio anche aver lavorato con lui in diverse occasioni (Rai5) e averlo ospitato a “Strumenti&Musica Festival” di Spoleto nel 2022. Dopo, naturalmente, senza ancora averlo conosciuto personalmente, averlo ascoltato per anni nelle trasmissioni di Rai Radio3 di cui è autore e conduttore.

Da molto tempo, aspettavo quest’occasione: intervistare Francesco Antonioni per “Strumenti&Musica Magazine”. Ma, per una rivista che si occupa quasi esclusivamente di fisarmonica, la conditio sine qua non per intervistare un compositore o una compositrice è che questi abbiano scritto almeno un pezzo per il nostro strumento. L’opportunità, finalmente, è arrivata. Francesco Antonioni ha composto, recentemente, Shake well before serving per fisarmonica sola, di cui, naturalmente, abbiamo parlato in quest’intervista. Considero la possibilità di conversare con Francesco Antonioni un privilegio assoluto: per la conoscenza così profonda che ha della musica e della sua storia, per la sua affabilità e per la sua sincera modestia. È stato un privilegio anche aver lavorato con lui in diverse occasioni (Rai5) e averlo ospitato a “Strumenti&Musica Festival” di Spoleto nel 2022. Dopo, naturalmente, senza ancora averlo conosciuto personalmente, averlo ascoltato per anni nelle trasmissioni di Rai Radio3 di cui è autore e conduttore.

Anche in questo caso, per la biografia artistica completa di ciascun compositore o compositrice rimando al suo sito. Quello di Francesco Antonioni è https://francescoantonioni.com/

L’autorevole (come dicono quelli bravi) “The Guardian” ti ha descritto come “un compositore che sa cosa vuole e come ottenerlo”. Che cosa vuole Francesco Antonioni?

Considero l’arte una forma di conoscenza, e voglio indagare attraverso la composizione musicale il mondo che ci circonda e le risonanze che quel mondo suscita in me. Voglio rendere il più trasparente possibile a chi ascolta questa indagine, le scoperte, le idee e le emozioni che mi sembrano comunicabili, nella fiducia che, attraverso la musica che creo, qualcuno possa ritrovare in essa anche una parte di sé.

Tu, invece, hai scritto di te stesso che ti piace “esplorare le intersezioni di diversi stili musicali, alla costante ricerca di nuove possibilità artistiche”. Quali sono gli stili musicali che trovi più congeniali alla tua ricerca?

Penso che uno degli errori più grandi che la (cattiva) musicologia abbia compiuto, affrontando la musica contemporanea, sia stato ridurre l’arte esclusivamente a una questione di linguaggio. Dopo aver studiato un po’ di Wittgenstein dovrebbe essere evidente che la ricerca di un linguaggio individuale è un nonsenso, poiché non esiste un linguaggio privato, cioè un linguaggio parlato da una sola persona, o se per paradosso esistesse davvero, sarebbe incomprensibile a chiunque altro. Ritengo inoltre profondamente errato parlare del “linguaggio della musica” come se la musica fosse una sola, anche nel caso della cosiddetta musica classica. Dentro il contenitore della musica classica rientrano opere incommensurabili tra loro, pensiamo a un mottetto di Dufay a paragone con il Requiem di Verdi. Gli stili musicali differenti dunque non sono solo quelli di oggi, dall’heavy metal al jazz, dalle dozzine di generi e sottogeneri della musica elettronica (consultando Wikipedia, il solo drum and bass annovera dodici sottogeneri), ma la stessa musica classica è piena di articolazioni diversissime. Ascolto molta musica, di molti generi, e mi piacciono musiche apparentemente incompatibili tra loro: penso che il Cake-walk di Debussy valga tutto il Tristano, che Creep non sia poi così lontano da Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ho i miei gusti e le mie idiosincrasie, ma credo che la questione degli stili musicali sia molto più importante di quella dei cosiddetti linguaggi, e cerco di ascoltare la musica con orecchie aperte e ricettive.

E, più precisamente, qual è, se c’è, l’obiettivo della ricerca?

Intendo il ruolo del compositore come quello di un tessitore, che intreccia legami, connessioni e significati tra mondi musicali diversi e a volte culturalmente lontani, portando alla luce ciò che è ancora oscuro o che non è stato ancora illuminato abbastanza.

Tra i tuoi Maestri c’è stato Azio Corghi, un musicista che amava la contaminazione. È stato lui a infonderti questo approccio alla composizione? Oltre a questo e, naturalmente, agli «strumenti del mestiere», che cos’altro ti ha trasmesso?

Azio Corghi è ricordato come un grande insegnante, perché indubbiamente lo era, ma voglio ricordarlo anche e soprattutto come uno dei grandi compositori dell’epoca postmoderna. Ricordo la prima volta in cui ascoltai la sua musica: da ragazzo, una sera d’estate nei primi anni Novanta, al mare, invece di uscire con gli amici rimasi inchiodato al televisore per vedere il balletto Un petit train de plaisir, tratto da Rossini. Ho ancora in mente vive immagini della coreografia di Amedeo Amodio, ma non avevo visto la trasmissione dall’inizio e, in totale assenza di informazioni e risorse digitali, non avevo la minima idea di cosa stessi ascoltando: riconoscevo citazioni musica dell’Ottocento, che emergevano qua e là mescolate con tantissime risorse tecniche ed espressive della contemporaneità, mi ero appassionato all’estro e all’immaginazione e al ritmo serrato con cui la musica cambiava atmosfera, c’erano Bruno Canino e Antonio Ballista ai pianoforti e i Percussionisti di Strasburgo, interpreti eccezionali, ai quali avevo fino ad allora associato l’esecuzione di musiche dell’avanguardia più intransigente, e mi sembrava di ascoltare una rivoluzione musicale fatta col sorriso anziché con la violenza. Ricordo la sorpresa quando scoprii nei titoli di coda il nome dell’autore delle musiche, e lo vidi salire sul palco a ricevere gli applausi. Mi dissi: io vorrei imparare a scrivere come questo signore. Penso che quella sera d’estate abbia segnato definitivamente la mia traiettoria musicale, e che non sia del tutto casuale che abbia composto io stesso diversa musica da balletto. Passarono un po’ di anni, presi i miei diplomi in pianoforte e composizione e, al momento di decidere cosa fare dopo, seppi che Azio Corghi avrebbe preso il posto di Franco Donatoni come docente dei corsi di perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia. Feci domanda e fui preso subito. Ritrovai con lui la stessa impostazione che mi aveva dato il mio primo maestro di composizione, Raffaele Gervasio, con cui cominciai a studiare quando avevo dieci anni e al quale ero molto affezionato, cioè considerare la matita (allora si scriveva solo a matita!) uno strumento musicale, capace di suonare e cantare. Poi, con Corghi ascoltai Divara, un’opera su libretto di Jose Saramago, che ritengo un capolavoro, un’opera attualissima sulla quale ho avuto occasione di scrivere un piccolo saggio qualche anno fa, che ha per tema la violenza ideologica e la sua rappresentazione; per fare un esempio: i suoni che segnano gli affondi delle spade dei guerrieri anabattisti sulla carne dei cadaveri sono campionamenti di suoni di slot-machines, mentre per ogni affondo di lama il coro, seduto in platea e mimetizzato tra il pubblico, lancia urla agghiaccianti, e in sottofondo una voce di basso profondo canta un Alleluia del repertorio dei canti dell’abbazia di Nonantola; e ancora, Mazapegul, in cui gli Swingle Singers, quelli che hanno inciso Bach in versione jazz con contrabbasso e batteria, cantavano in rigoroso dialetto della bassa reggiana, grazie alla precisissima trascrizione in alfabeto fonetico, ma senza poterne capire, ovviamente, neanche una parola: una musica allo stesso tempo espressiva e gelida, che prende le distanze quanto più si avvicina al cuore dell’emozione; una musica dunque paradossale, viscerale e allo stesso tempo glaciale. Ecco, ho cercato di spiegare cosa fosse per Corghi, e dunque anche per me, la contaminazione: non una parola alla moda, ma un profondo desiderio di chiarezza.

Tra i tanti interessi di Azio Corghi c’era anche quello per la musica elettronica. Da Edgar Varèse a numerosi autori contemporanei, passando per alcuni minimalisti (Pauline Oliveros, in particolar modo) e i nostri Evangelisti, Bortolotti e altri fondatori di Nuova Consonanza, l’elettronica continua ad ammaliare i compositori. Nemmeno tu sei scevro da questo interesse. Senza entrare nel complesso mondo della A. I., che cosa offre, ancora, e che cosa potrà offrire l’elettronica alla musica?

La musica elettronica è stata la più grande rivoluzione musicale del dopoguerra. Il suo impatto è paragonabile a quello che ha avuto la fotografia sulla pittura. Purtroppo, a differenza della pittura e della fotografia, noi continuiamo a chiamare con la stessa parola, musica, due fenomeni molto differenti tra loro: la musica elettronica e la musica non-elettronica, cioè la musica come è stata intesa dalle origini dell’umanità fino agli anni Cinquanta del Novecento. La differenza principale sta nel fatto che questa musica non può prescindere dalla presenza fisica dell’esecutore nell’atto della produzione e quindi dell’ascolto musicale. Nella musica elettronica siamo immersi ogni giorno, anche quando pensiamo di ascoltare musica classica e lo facciamo attraverso degli altoparlanti o delle cuffie, invece che in sala da concerto. Vorrei dunque sottolineare non cosa offre la musica elettronica, ma cosa ha ancora da offrire oggi la musica acustica, non amplificata, e credo sia soprattutto questo: la presenza determinante degli interpreti, del loro corpo e della loro anima, che si aggiungono a quella del compositore, e mostrano attraverso le note che il compositore ha scritto alcuni aspetti di loro stessi che le note scritte da qualcun altro permettono loro di esplorare.

Nelle note autobiografiche che ho letto sul tuo sito, tra i tuoi Maestri citi anche Julian Anderson con il quale studiasti al Royal College of Music di Londra. Nella tua musica mi sembra di aver colto un energico slancio ritmico. Quanto lo si deve al suo insegnamento?

Sono ancora molto legato a Julian Anderson. Ogni volta che vado a Londra troviamo occasione per vederci e discutere di musica, di arte e di altre cose belle. Mi piace molto la musica che scrive Julian (non a caso è eseguita in tutto il mondo), ma lo slancio ritmico della mia musica sgorga da altre sorgenti, più vicine al rock, al jazz e alla musica popolare. Il grande insegnamento che mi ha dato Julian Anderson, e continua a darmi ogni volta che lo vedo, è la passione per l’infinita conoscenza della musica e del repertorio, con cui la ricerca musicologica si lega alla composizione, realizzando quel passaggio costante dall’analisi alla sintesi creativa che costituisce il tessuto connettivo della ricerca artistica e compositiva. Credo che Julian conosca tutta, ma proprio tutta la musica scritta negli ultimi centocinquanta anni, e abbia pari conoscenze nel campo della musica popolare e tradizionale europea ed extraeuropea. Da lui ho imparato a parlare di musica da musicista, facendomi capire dai non musicisti. È stato un insegnamento importantissimo, perché, tra l’altro, mi ha consentito di lavorare per tanti anni come conduttore e presentatore di trasmissioni radiofoniche e televisive. La relazione tra questi aspetti è talmente stretta, che quando parlo di musica ho l’impressione di star traducendo da un’altra lingua, come se traducessi dall’inglese.

A Londra, c’era anche un altro tuo Maestro: George Benjamin. Confesso di sapere poco della sua musica, a parte il fatto che era stato allievo di Messaien. Che mi dici del tuo rapporto artistico con lui?

Anche con George Benjamin si è instaurato un rapporto di amicizia che è andato oltre il suo ruolo iniziale di maestro e poi di mentore, e la possibilità di discutere con lui di musica e di cultura, per la ricchezza, l’intensità e il fascino che hanno queste esperienze, mi fa sentire un privilegiato. Sono talmente tante le cose che ho imparato e continuo a imparare dalle sue partiture, e dall’onestà intellettuale con cui ci capita talvolta di parlarne, che non saprei da dove cominciare a elencarle. Poco dopo la fine della pandemia, a causa delle restrizioni che obbligavano i cittadini inglesi a passare un periodo di quarantena in Europa prima di poter svolgere incarichi lavorativi, abbiamo trascorso insieme una decina di giorni a Roma, prima che lui andasse in Germania per dirigere una serie di concerti, tra piacevolissime passeggiate, visite a musei e conversazioni, che oltre a darmi materiale di riflessione per molti mesi a seguire, mi hanno aiutato a superare il momento personale assai difficile che ho vissuto, come molti credo, in quel periodo. Sir George (anche se lui preferisce semplicemente George) è un punto di riferimento costante, amo molto la sua musica, ma non ho mai cercato di imitarla, se non nella continua ricerca di miglioramento e profondità. Cerco invece di imitare il modello della sua integrità artistica e umana, la gentilezza della persona, lo spessore del musicista, la raffinatezza di pensiero e la capacità di rinnovare l’ispirazione, pur rimanendo fedele a sé stesso.

A ruoli ribaltati, visto che sei docente di Composizione al Conservatorio di Firenze, che cosa cerchi di trasmettere ai tuoi allievi e loro che cosa ti chiedono?

Cosa chiedano gli studenti è ancora un mistero. Fino alla fine del “secolo breve” il mestiere del compositore si basava su alcune competenze abbastanza unanimemente riconosciute. Oggi invece è possibile comporre in una infinità di modi diversi, per altrettante diverse destinazioni che non siano solo la sala da concerto. Per quanto mi riguarda, cerco di insegnare agli studenti che il mestiere del compositore consiste nel rendere percepibile agli altri i suoni che ognuno di noi ha in testa, e li esorto cercare il loro suono individuale, la voce e le risonanze che si creano internamente e determinano ciò che siamo e le scelte che facciamo, innanzitutto musicali, ma poi di conseguenza anche esistenziali. Io mi limito a quelle musicali, sia per indole caratteriale, sia perché sono convinto che vita e creatività siano sostanzialmente la stessa cosa, e una scelta creativa ha le sue conseguenze nella vita, anche quotidiana. Nei limiti del mio ruolo di animatore culturale, come insegnante cerco soprattutto di trasmettere la ricchezza dell’esperienza musicale, le sue connessioni con il pensiero e le emozioni. Nel comporre, come nell’insegnare a comporre, ho sempre presente la massima di Eduardo: “Cerca la forma e troverai la morte, cerca la vita e troverai la forma”.

Un’altra figura importante nella tua vita di musicista è stata quella di Hans Werner Henze, di cui, nell’ottobre del 2022, è stato celebrato il decennale della scomparsa. Proprio per quell’occasione, sebbene in un contesto editoriale diverso, avemmo occasione di parlarne. Vorrei che ricordassi anche ai lettori di “Strumenti&Musica Magazine” come entrasti in contatto con lui e che tipo di rapporto professionale si instaurò tra di voi.

Ho lavorato con Hans Werner Henze come assistente alla composizione per quattro anni, dal 2005 al 2009. L’ho aiutato a comporre un brano per grande orchestra, Sebastian im Traum e l’opera Phaedra. È stata, come si può facilmente immaginare, un’esperienza formativa importante, soprattutto per aver visto da vicino il modo in cui concepiva la drammaturgia musicale, un elemento che considero necessario nella composizione, e che ho visto sviluppare di battuta in battuta. Durante il lavoro su Phaedra, Henze si è ammalto molto gravemente, e dozzine di amici vennero a fargli visita da tutto il mondo, per un ultimo saluto. Fu molto commovente. L’editore prospettò l’ipotesi che fossi io a terminare la scrittura dell’opera, se Hans non fosse sopravvissuto. Fortunatamente le cose andarono diversamente, Hans si riprese e continuò a scrivere musica per molti anni a seguire. Il mio lavoro sulla sua musica è andato molto in profondità in quel periodo, e il mio nome figura accanto al suo nella partitura dell’opera e nello spartito per pianoforte. Poi, nel 2009, mi sono trasferito a New York per un lungo periodo e lui decise di interrompere la nostra collaborazione, ma ho continuato ad andare a trovarlo spesso, bevendo con lui tanto vino e champagne.

Altri punti di riferimento musicali? Sia tra quelli del passato remoto della storia della musica, sia tra quelli più prossimi o contemporanei.

Musicalmente sono onnivoro, e cerco di imparare da ogni ascolto e lettura. La lista dei miei punti di riferimento è molto ampia e discontinua e non si limita ai maestri della musica classica e contemporanea. Però un elemento importantissimo c’è, e discende dal minimalismo: l’idea che il compositore non debba nascondere nulla, la ricerca della totale trasparenza dell’idea rispetto alla realizzazione musicale, che assume per me un rilievo etico, oltre che artistico.

Sei anche laureato in Filosofia ed Estetica. Immagino che questi studi ti abbiano permesso di indagare più a fondo l’«essenza» della musica. Ma hanno anche influenzato il tuo lavoro di compositore?

Enormemente. Sembra strano, ma i musicisti classici vivono spesso una forma di isolamento culturale. Per un verso, siamo ancora artigiani, facciamo un lavoro pratico, manuale e la parte intellettuale è talvolta guardata con un po’ di sospetto, come se si trattasse di chiacchiere senza peso, a fronte della sostanza del lavoro artigianale. Avere ben chiara la distinzione tra le due attività e il loro relativo peso è stato molto utile per affrontare gli studi universitari di filosofia, insieme a quelli musicali. A volte, le due discipline sembrano procedere su binari paralleli: vanno nella stessa direzione, ma non si incontrano; si può al massimo fare un cenno di saluto con la mano ai passeggeri del treno accanto, ma è impossibile parlarsi. Altre volte, invece, la sensazione è quella di visitare lo stesso luogo, scambiandosi osservazioni sensate e motivate, guardando il paesaggio con occhi diversi, ma attenti e penetranti in egual misura. Non è possibile passare dalle note di Beethoven alla Filosofia dello Spirito di Hegel senza mediazioni, distinzioni e affermazioni solo parziali, ma è assai proficuo mettere in relazione l’attività musicale con un orizzonte di pensiero più ampio. La conoscenza della filosofia (quella vera), mi ha anche trattenuto dalla tentazione di cercare di fare filosofia (quella falsa) attraverso la musica, e quando sento colleghi, talvolta anche celebri, sconfinare in campi nei quali dimostrano, diciamo così, poca dimestichezza e usare il gergo intellettuale e filosofico in maniera avventurosa, mi viene voglia di metter mano alla… Critica della facoltà di giudizio (Urteilskraft, come il nome del mio profilo twitter).

Sai che, essendo nella «tana del lupo» non potrai sfuggire a un serrato «interrogatorio» sul tuo recente Shake well before serving per fisarmonica sola. Prima, però, vorrei che ci soffermassimo su altri tuoi brani. Hai scritto che “l’affermazione come compositore ha fatto un significativo salto di qualità nel 2001, quando ho ricevuto la commissione di un quartetto d’archi per la Biennale di Venezia, eseguito dal Quartetto Smith”. Il salto di qualità si riferisce a una notorietà finalmente – e meritoriamente – conquistata o all’aver raggiunto un punto cruciale nella tua ricerca musicale?

Sono tornato da Londra alla fine del secolo scorso (sic) e avendo vinto un premio del Royal College of Music come migliore studente dell’anno, ebbi una commissione da Manchester per un quartetto d’archi. Ne risultò quella che poi divenne la bozza del mio primo quartetto per archi, che fu commissionato ed eseguito dalla Biennale di Venezia. All’indomani della prima esecuzione, Dino Villatico scrisse sulla Repubblica: “Un compositore che farà senz’altro parlare di sé”. Avevo deciso di smettere di considerarmi uno studente, e vedere se fosse possibile essere davvero un compositore: quell’occasione mi diede un’importante conferma. Il quartetto poi fu eseguito svariate volte, in Europa e negli Stati Uniti, e a giugno prossimo, dopo più di venti anni dal primo, il mio secondo quartetto per archi sarà eseguito alla Wigmore Hall di Londra, che lo ha commissionato. Magari sarà un nuovo inizio, un nuovo salto di qualità.

Hai dedicato tre brani all’esplorazione del lavoro del geniale designer Bruno Munari (1907-1998): Macchine inutili (2007, in cui mi pare di aver colto un tuo interesse per il minimalismo, in particolar modo quello di Steve Reich), Codice ovvio (2005) e Da cosa nasce cosa (2015). A che cosa ti ha condotto questa esplorazione?

Nel 2002 ho composto la mia prima opera, intitolata programmaticamente Chat-Opera. Il libretto di Alessio Scarlato, ha il ritmo e lo stile di una chat su internet (nel 2002 i social media ancora non esistevano, esistevano le chat-room), e la mia opera, andata in scena al Piccolo di Milano e al Regio di Torino, vedeva schierati cinque cantanti, tra cui Cristina Zavalloni e il compianto Claudio Cavina, splendido controtenore, due attori, e un dee-jay, oltre l’ensemble amplificato di Sentieri Selvaggi, diretti da Carlo Boccadoro e una parte importante di musica elettronica. Quel lavoro ebbe ampia risonanza, e fu incluso nella finale del Rostrum of Composers, e come tale diffuso in tutte le radio europee, arrivando persino in Australia. Dopo un po’ di tempo, ricevo a sorpresa una telefonata dal manager dell’Ensemble Modern di Francoforte, che mi chiede di scrivere un lavoro simile, in occasione di un festival, che aveva come tema Gut is was gefällt (più o meno, il bello è ciò che piace). Molto intrigato dall’idea di parlare con la mia musica di estetica a Francoforte (tutti forse ricordiamo la famosa, o famigerata, “scuola di Francoforte”: Adorno, Horkheimer, Marcuse) ho voluto presentare lì il pensiero, i disegni e i progetti di Bruno Munari e il superamento dell’estetica romantica, secondo le idee di Munari, in direzione dell’estetica del quotidiano, esemplificato dal design industriale. Mi piace pensare alla musica, all’arte, come qualcosa che sia disponibile anche nell’esperienza quotidiana, come segno della più alta civiltà: mi vengono in mente le architetture romane, i capolavori di Bernini e di Borromini, che sono disponibili allo sguardo di tutti, gratuitamente, i quadri di Caravaggio che alcune chiese contengono, ai quali si può accedere semplicemente passando di là ed entrando a guardarli. Ne nacque Codice ovvio, una “cantata visuale”, con cui intendo un lavoro di teatro musicale non narrativo, ma ancorato ad aspetti visivi e multimediali, come a esempio i progetti di Bruno Munari, le sue macchine umoristiche, le sue poesie, e riflessioni, e le sue istruzioni su come realizzare «quello che prima non c’era», scritto anch’esso per cantanti, attori, ensemble amplificato ed elettronica. Si occupò della messa in scena Heiner Goebbels e fu un grande onore e anche un’esperienza molto istruttiva lavorare con lui e i suoi allievi. Da quel pezzo ho tratto poi un altro lavoro, intitolato Toccata, per diciassette strumenti, che fu eseguito a New York nel 2007 e che quest’anno viene riproposto all’Auditorium Parco della Musica. Da allora, Munari non ha mai smesso di ispirare la mia musica e la mia estetica: Macchine inutili è il titolo di una sua opera, simile ai Mobile di Calder, ideata e realizzata negli stessi anni senza che l’uno conoscesse l’opera dell’altro. Per questo ho voluto fare riferimento nel mio pezzo ad alcuni stilemi del post-minimalismo, ai quali sovrappongo lunghe melodie, che fluttuano lentamente, sospese nell’aria come le sue sculture mobili. Macchine inutili è dedicato a Carlo Boccadoro e Filippo del Corno, due fondatori dell’ensemble Sentieri Selvaggi, con cui si è instaurata nel tempo una proficua collaborazione, fondata su una comunità di intenti e di visione artistica, nonché profonda e leale amicizia. Una decina di anni dopo, l’expo di Milano commissionò delle nuove opere e, con gli amici di Sentieri Selvaggi, pensai che le idee di Munari andassero ben d’accordo con il tema della sostenibilità promosso dalla manifestazione milanese. Ho composto un brano, intitolato Da cosa nasce cosa, come il libro di Munari, in cui le idee musicali si susseguono secondo un processo generativo costante, che non fa riferimento ad una radice comune, ma si rinnova di volta in volta, senza interruzione.

Che importanza assume, nella tua costante ricerca, la musica per balletto?

La danza, come raccontavo prima, ha avuto sempre un ruolo molto importante per la mia immaginazione musicale. Una delle prime composizioni di lungo respiro che ho realizzato fu proprio un balletto, su libretto di Dario Del Corno, che vide la luce al Cantiere di Montepulciano nel 2000. Era scritto per orchestra, elettronica e banda popolare. Seguì, qualche anno dopo, una commissione dall’Arena di Verona, per inaugurare la stagione invernale con uno spettacolo di danza che impegnava anche la grande orchestra. Ma un’esperienza fondamentale è stata la recente collaborazione con Francesca Pennini e la compagnia Collettivo Cinetico. Ancor più che nell’opera, la musica da balletto funziona quando è ibrida, quando tiene insieme in maniera sensata mondi musicali contrastanti. Sylphidarium, il balletto che ho realizzato con loro nel 2016 e abbiamo portato in tournée in tutta Europa fino allo scoppio della pandemia, vincendo anche il premio UBU per la danza, è eseguito in scena da violino, batteria ed elettronica, e oscilla tra Chopin e la EDM più scatenata. Subito dopo, ho composto un altro balletto, dove schiero in scena un coro operistico e tre chitarre elettriche, con un’importante base elettronica, per la coreografia di Simone Sandroni. Tra mille difficoltà dovute alla pandemia, nel 2022 il balletto è riuscito ad andare in scena per dieci serate al teatro dell’opera di Bielefeld, in Germania, e ha registrato per nove recite il tutto esaurito (in Germania non c’erano restrizioni di capienza) e, con mia grande emozione, dieci standing ovation. In entrambi i casi, la musica possiede una energia cinetica che a volte sorprende anche me.

Qualche tempo fa, mi accennasti a un tuo lavoro che aveva a che fare con i ritmi e i suoni prodotti dalle cartiere di Fabriano. Mi piacerebbe saperne di più…

Proprio nella ricerca della bellezza del quotidiano, affine al pensiero di Munari sul design, si inserisce la ricerca sui suoni prodotti durante la fabbricazione della carta. In occasione di una residenza artistica, organizzata dagli Amici della Musica Guido Michelli nella città di Fabriano, celebre per la sua attività industriale, ho potuto esplorare il lavoro di coloro che producono la carta con tecniche e materiali che ne minimizzano l’impatto ambientale. Da essi ho tratto gli elementi di un’installazione sonora, presentata inizialmente a Fabriano come restituzione e poi, ampliata ed elaborata, l’ho utilizzata per riportare alla luce, attraverso il suono, la memoria di una cartiera dismessa, che si trova nel parco dell’Appia Antica, a Roma. Ascoltare la rinascita di quei luoghi attraverso un’esperienza sonora avvolgente su otto canali in quattro enormi locali è stato molto suggestivo, ma ancora più emozionante è stato vedere lo stupore dei maestri cartai quando hanno ascoltato i suoni che avevo registrato dal loro lavoro, e l’elaborazione che ne avevo fatto. La differenza tra l’esperienza estetica e la vita quotidiana è soprattutto una questione di prospettiva, di punti di vista, e sono felice di aver contribuito, almeno un poco, a rendere i lavoratori consapevoli della bellezza che la loro attività abituale è capace di produrre, e di portare alla luce la meraviglia di ciò che hanno ogni giorno davanti agli occhi, o, per meglio dire davanti alle orecchie e che, a causa di condizionamenti di varia provenienza, non sono sempre in grado di cogliere liberamente.

E veniamo, dunque, alla fisarmonica. Sta per essere pubblicato (Ars Spoletium) l’album 30X30, un progetto di Ivano Battiston per i trent’anni della cattedra di fisarmonica al Conservatorio di Firenze: trenta compositori per trenta brani per trent’anni d’insegnamento. Ci sei anche tu con Shake well before serving. Come hai accolto la proposta di Ivano Battiston?

Con curiosità. Era un periodo un po’ buio per me, e l’idea di scrivere un breve brano per fisarmonica si adattava perfettamente alle mie esigenze: mi ha fatto molto bene avere un piccolo stimolo creativo, importante, ma non troppo ingombrante.

Ivano ti ha chiesto qualcosa di particolare o ha lasciato spazio totale alla tua creatività?

Totale libertà. Solo il limite di sessanta secondi per la durata. Ho pensato: cosa si può fare in un minuto? Un cocktail! Ho ripreso degli appunti di qualche anno fa, che avevano condotto alla scrittura di un brano prima per violino e viola, poi per piccolo ensemble, e ho concentrato tutto sulla fisarmonica sola.

Shake well before serving è il tuo primo pezzo per il nostro strumento, ma non la tua prima frequentazione del mondo della fisarmonica. Quando insegnavi al Conservatorio di Latina, nei tuoi corsi hai avuto diversi allievi fisarmonicisti, che oggi collaborano con il nostro giornale. Che idea ti eri fatto dello strumento e come è cambiata (se lo è) affrontandolo come compositore?

Devo ammettere: per me la fisarmonica nella musica classica era soprattutto quella del secondo atto di Wozzeck (“Immer zu!”), oppure le affascinanti e un po’ tetre evocazioni del bayan di Sofia Gubajdulina. Nel mio immaginario lo strumento tendeva spesso a confondersi anche con il malinconico bandoneon di Piazzolla e Saluzzi, o con l’organetto della musica popolare italiana. Ma oggi, anche grazie all’esperienza di scrittura di questo breve pezzo, penso di avere le idee un po’ più chiare sullo strumento: un bellissimo organo portatile che respira come un essere umano.

Con Shake well before serving quali potenzialità espressive della fisarmonica hai voluto sondare?

Tutto nasce e si risolve in gesti esecutivi ispirati al rumore dello shaker nella preparazione di un cocktail e alle brevi pause necessarie nella sua esecuzione. Più forte e veloce, meglio è. Velocità e forza senza violenza, come un gioco. Mi sembrava allo stesso tempo una immagine diversa da quella tradizionale dello strumento, e anche un modo di conservarne la sua associazione con il ballo, guardandola da un punto di vista apparentemente lontano.

Essendo alla tua prima prova con la fisarmonica, come ti sei preparato? A parte un presumibile confronto con Ivano Battiston o con un altro fisarmonicista, hai dedicato del tempo all’ascolto dello strumento? Se sì, verso quali compositori ti sei orientato, oltre a Berg e Gubajdulina?

In realtà ebbi già occasione una volta di scrivere per bayan, grazie a una collaborazione con Germano Scurti, diversi anni fa, in cui avevo aggiunto una parte di musica elettronica. In quella circostanza Germano mi aveva fornito ampia documentazione sulla tecnica, l’organologia e il repertorio della fisarmonica contemporanea, e ho attinto a quelle informazioni per scrivere questo breve brano.

Ultima (doppia) domanda. Di rito, ma non per questo priva di interesse. Anzi… Scriveresti ancora per il nostro strumento? E a che cosa stai lavorando attualmente?

Non vedo l’ora di scrivere di nuovo per fisarmonica, magari anche in un ensemble più ampio, anche se dovrò aspettare un po’ di tempo prima di poterlo fare. Al momento sto lavorando alla parte di musica elettronica di un reading teatrale dello scrittore Mauro Covacich, che ha appena pubblicato un breve libro, intelligente, ispirato e pungente come Mauro è sempre capace di fare, a proposito di Franz Kafka, in occasione del centenario della morte. Il debutto è imminente, il 22 marzo, e sono piuttosto in ritardo con il lavoro, ma prevediamo di proporre questo spettacolo in varie occasioni, come è accaduto per i suoi precedenti lavori su Svevo e Saba. Subito dopo, porrò mano a un nuovo quartetto per archi, commissionato per celebrare i cento anni della fondazione del Museo Egizio di Torino. È stata una piacevole coincidenza ricevere una commissione tale, subito dopo essere tornato da un viaggio archeologico in Egitto, che ha lasciato in me una impressione indelebile. Ho già il titolo: Ramsesses’ Rocks, ma non ancora la musica. Da qualche settimana è stato pubblicato dalla Brilliant Classics un mio disco monografico, con la mia musica per orchestra d’archi, che contiene anche un doppio concerto per clarinetto, viola e archi diretto da Vladimir Ashkenazy, con Dimitri Ashkenazy e Ada Meinich come solisti, e che mi vede impegnato anche come direttore negli altri brani. Inoltre, nei primi mesi del prossimo anno, è prevista la prima esecuzione di una nuova composizione per orchestra, commissionata dai Pomeriggi Musicali di Milano, per festeggiare l’ottantesimo anniversario della fondazione. Ricorrenze felici e anniversari importanti: tante belle occasioni per creare ed eseguire nuova musica.